9 Schritte Anleitung

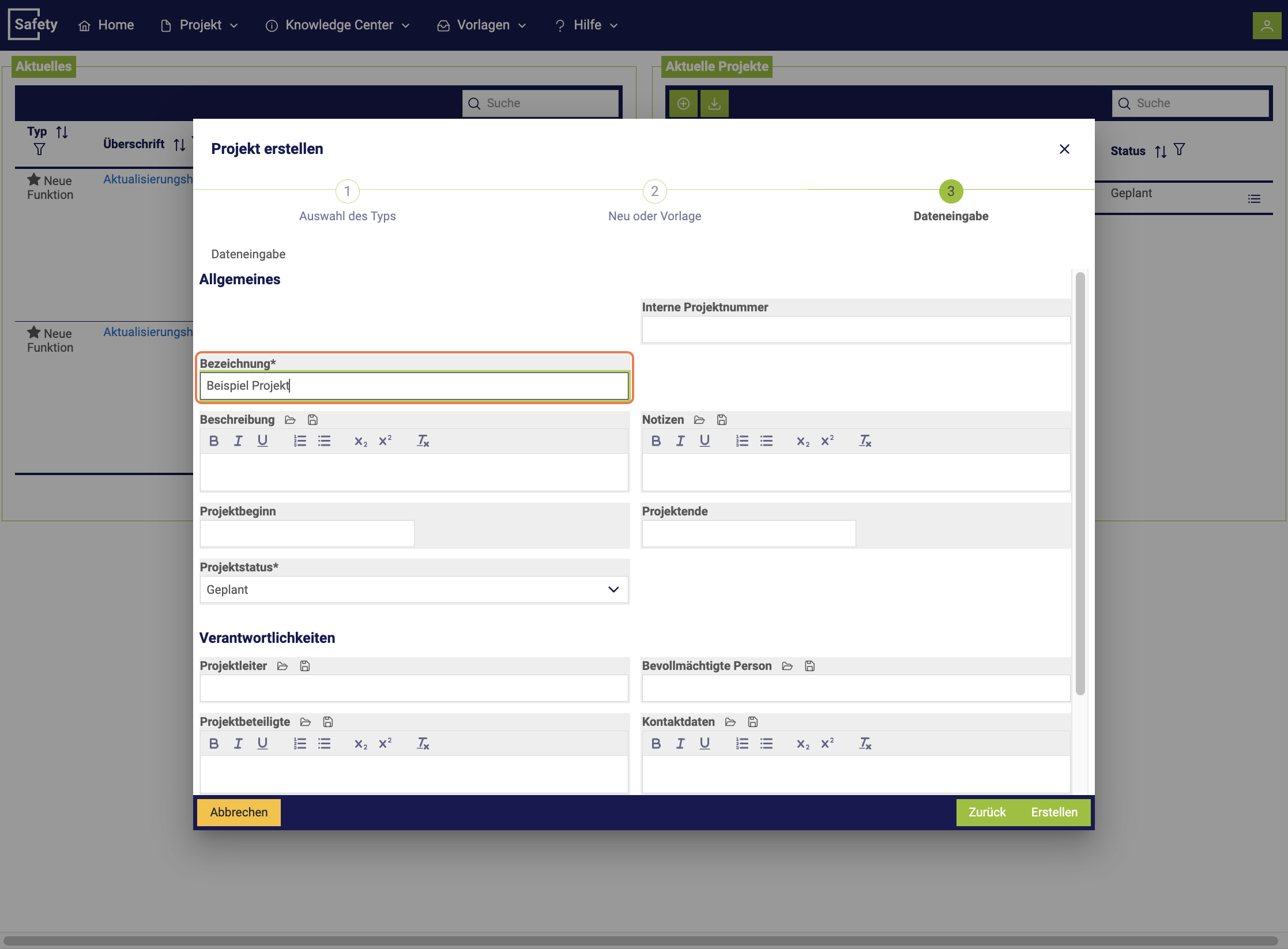

1. Erstellen eines Projektes

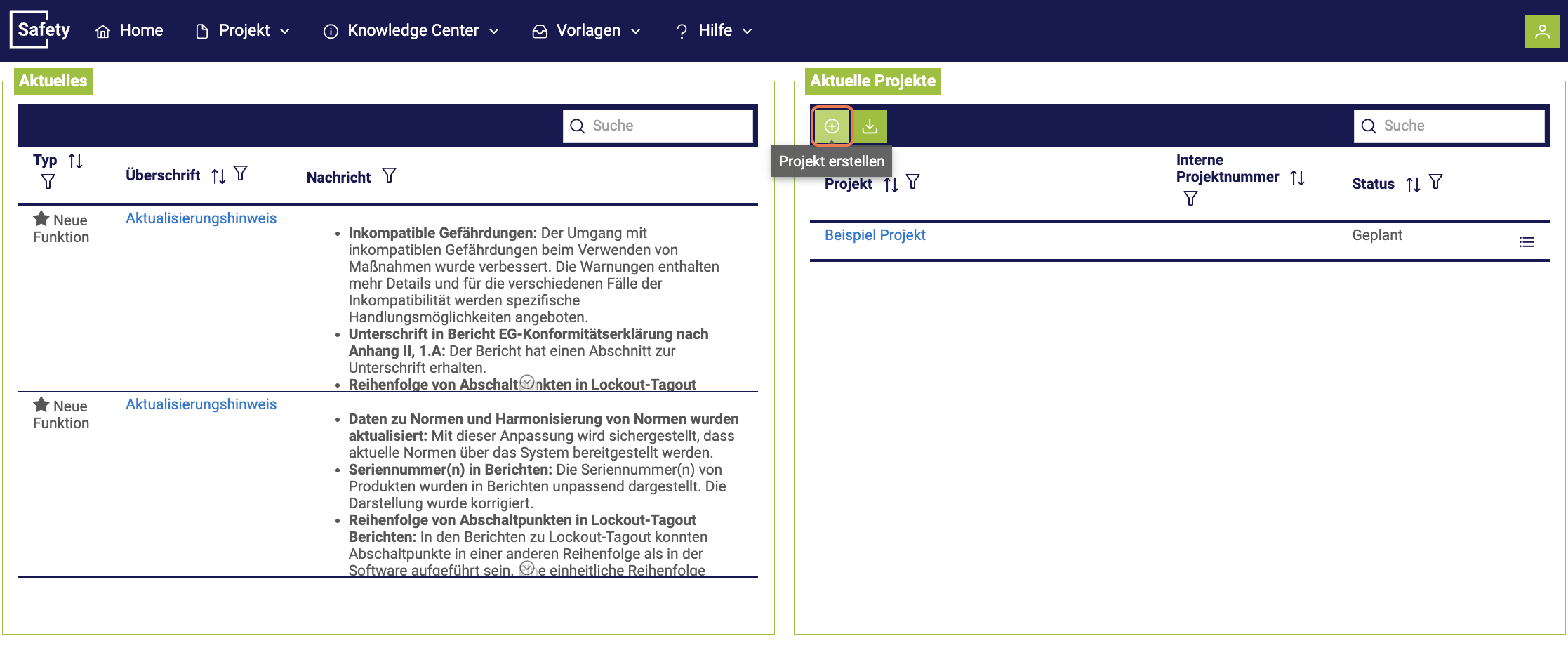

Für das Anlegen eines Projektes ist der Startpunkt das Dashboard. Hier können Sie den Prozess über das Plus-Symbol im Bereich der aktuellen Projekte starten.

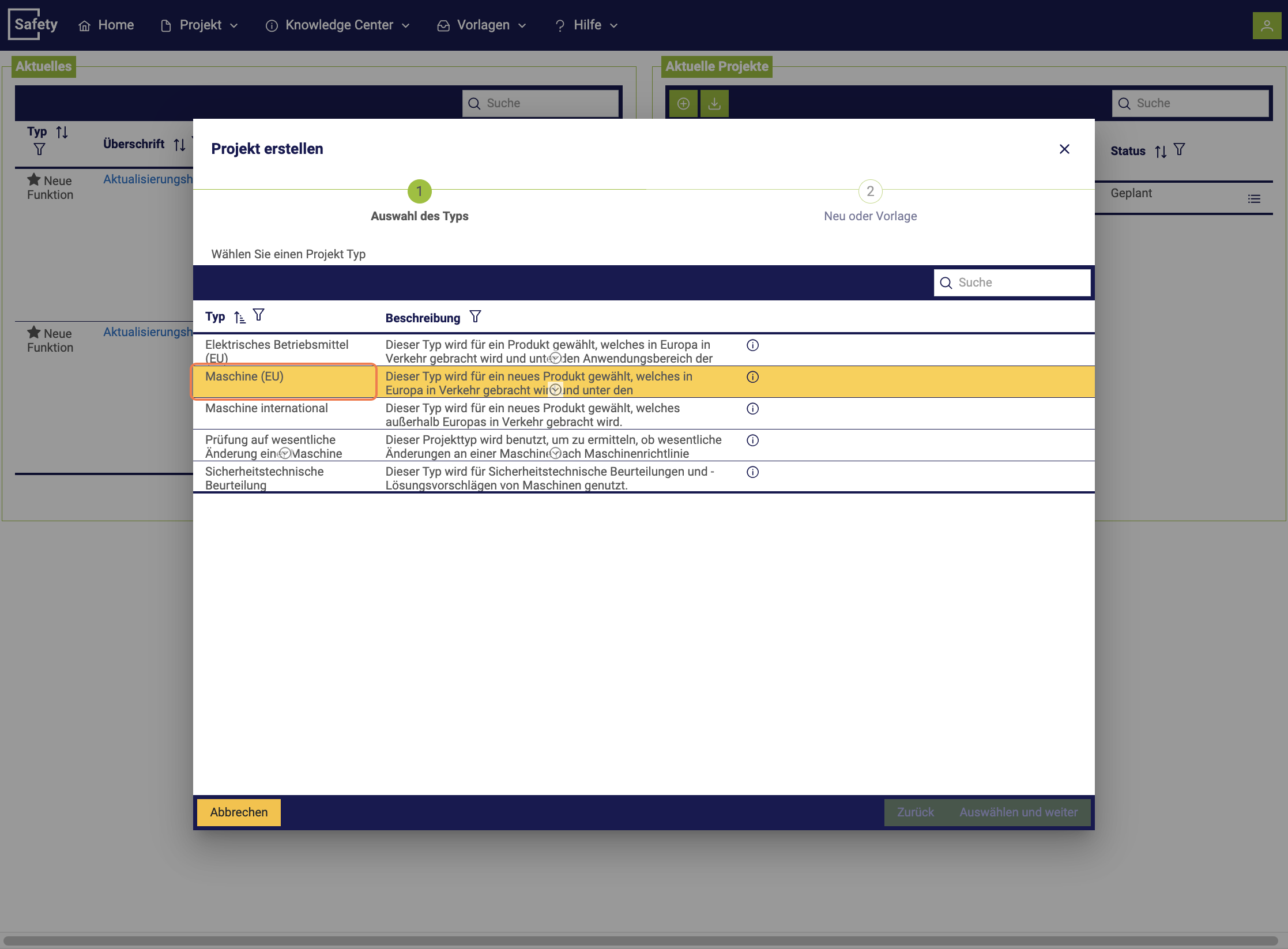

Wenn man so ein neues Projekt erstellt, wird sich ein Pop-up-Fenster öffnen. Nachdem man die Projektkategorie “Maschinen-/Produktsicherheit” ausgewählt hat, muss man sich für einen Projekttyp entscheiden. Hinter jedem Projekttyp steht eine kurze Beschreibung und eine eigene Informationshilfe, um die Differenzierungen nachvollziehen zu können.

Für unterschiedliche Anwendungsbereiche existieren verschiedene Projekttypen, die jeweils spezifische Anforderungen erfüllen müssen. Einen ausführlichen Einblick in die verschiedenen Projekttypen finden Sie in dem Kapitel Unterschiede zwischen Projekttypen.

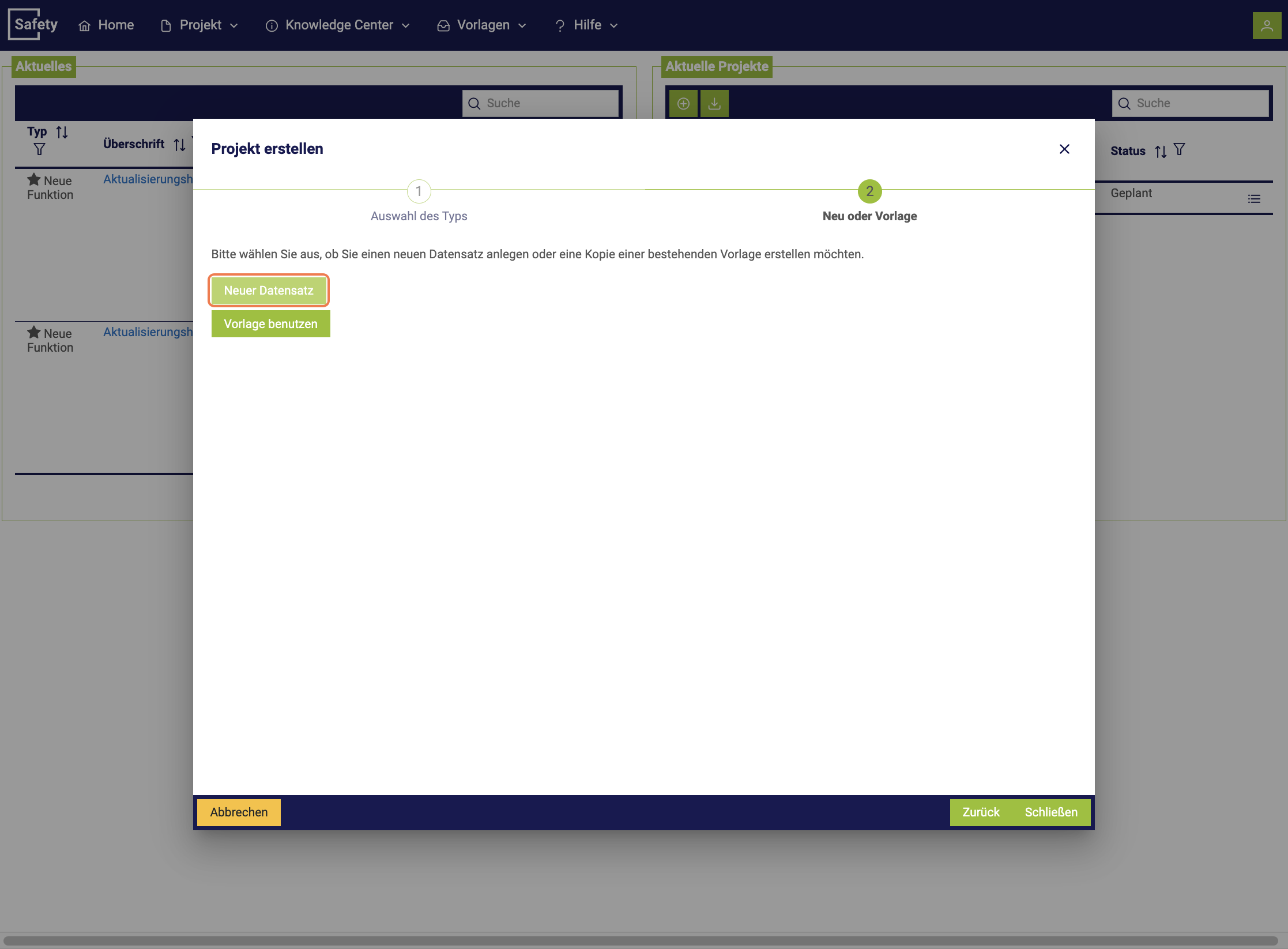

Im nächsten Schritt haben Sie die Möglichkeit zu entscheiden, ob Sie ein vollständig neues Projekt anlegen möchten oder ob Sie eine bereits erstellte Vorlage verwenden wollen. Im Folgenden wird ein neuer Datensatz angelegt.

Jedes Projekt erhält dabei die Basisrichtlinie (an dem Projekttyp zu erkennen), nach dem es betrachtet wird. Dies hat konkret Einfluss darauf, welche Gefährdungen, Lebensphasen und Dokumente zur Verfügung stehen. Abschließend müssen Sie dem Projekt eine Bezeichnung vergeben und können es mit zusätzlichen Informationen ergänzen.

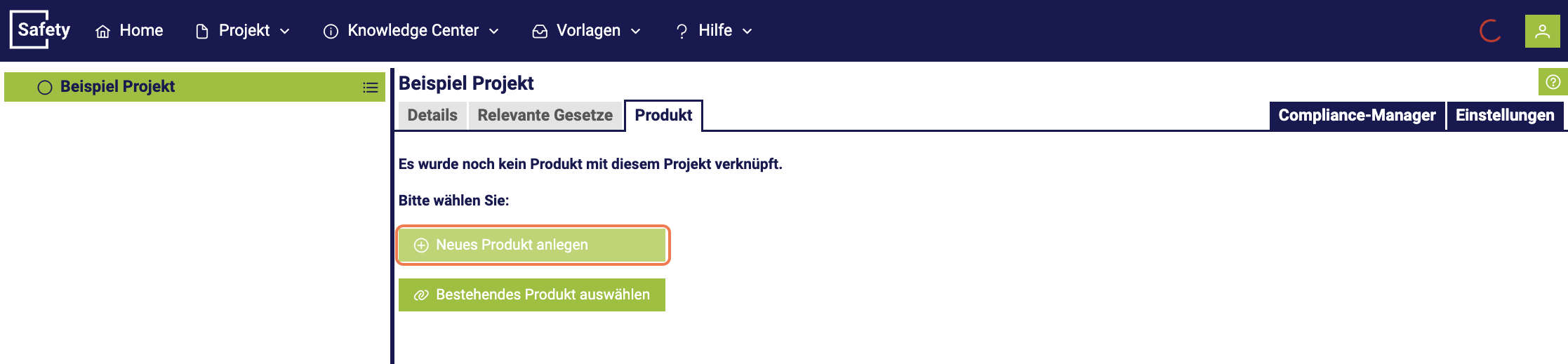

2. Erstellen eines Produktes

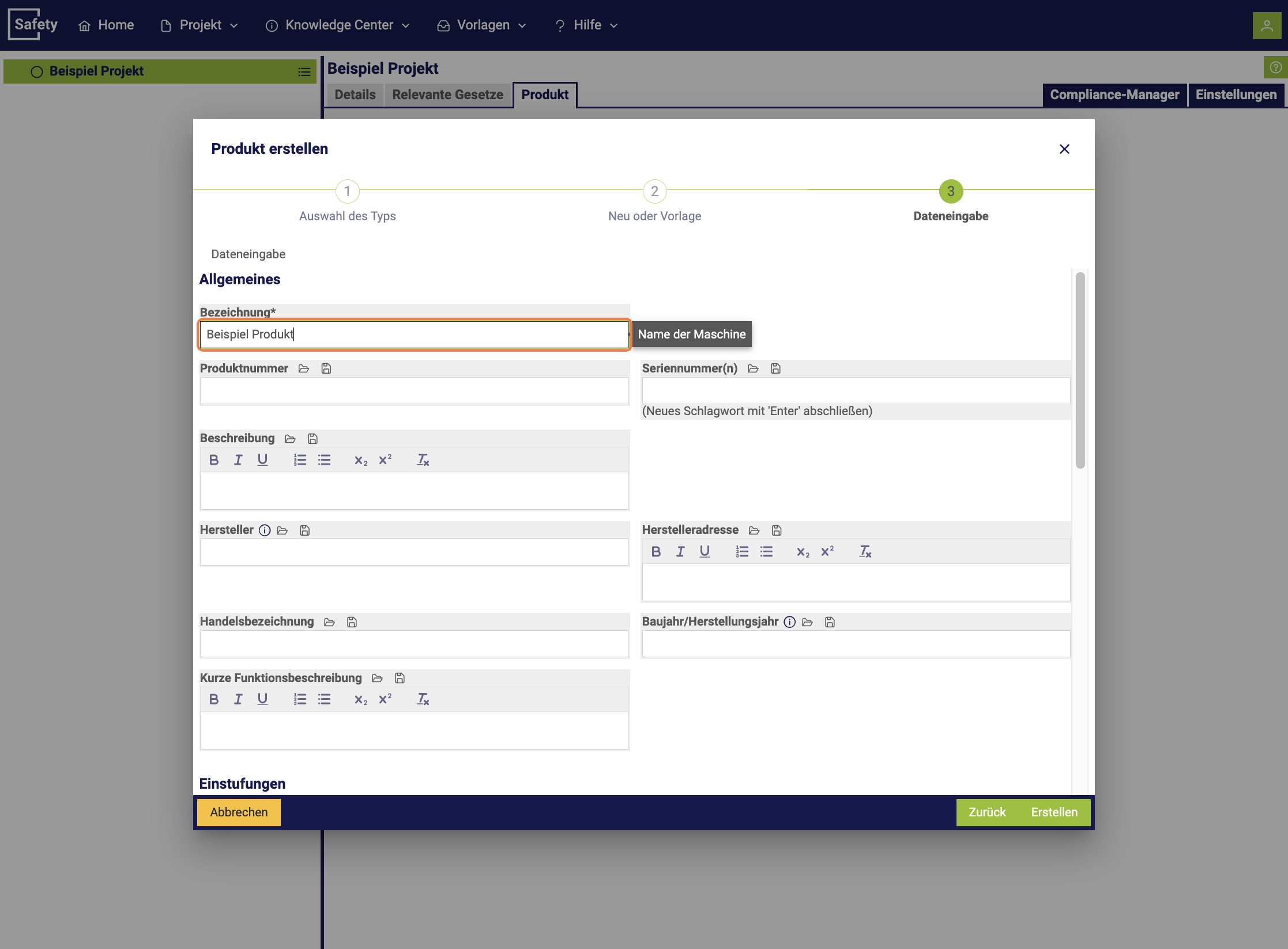

Um ein Produkt anzulegen, ist der Ausgangspunkt in einem Projekt der Reiter "Produkt". Hier können Sie den Prozess über das Plus-Symbol starten. Im folgenden wird ein neues Produkt erstellt.

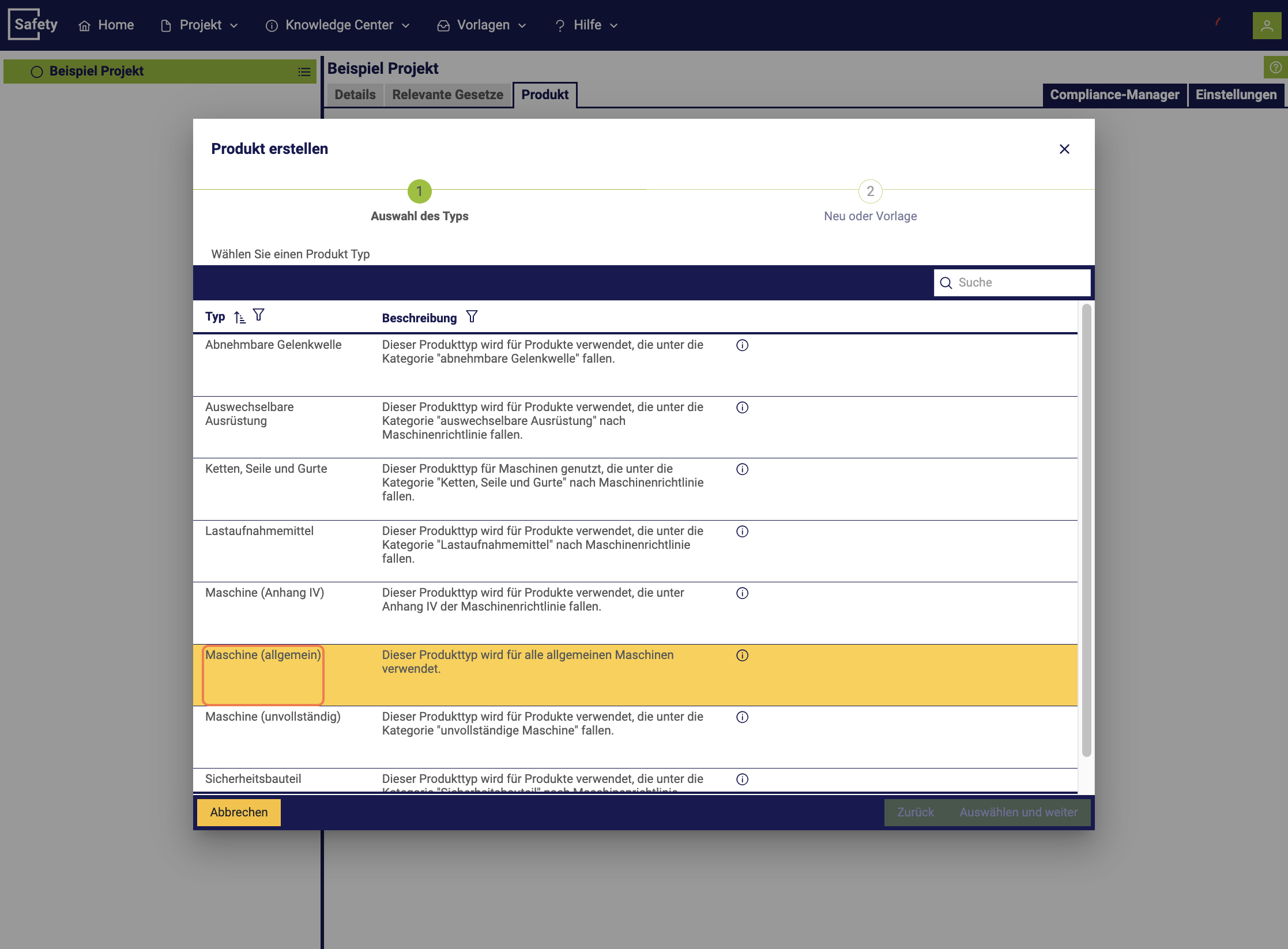

Nach dem Starten der Erstellung eines neuen Produkts erscheint ein Pop-Up-Fenster. In diesem werden verschiedene Produkttypen mit entsprechenden Beschreibungen und Unterschieden bei den zu erfassenden Daten angezeigt. Bitte wählen Sie aus, welcher Typ zutreffend ist.

CE-CON Safety stellt verschiedene Produkttypen bereit, um die Beschreibung von Produkten zu erleichtern. Diese Produkttypen beziehen sich auf die entsprechenden Unterscheidungstypen aus der Maschinenrichtlinie und ermöglichen separate Angaben, wodurch die erfassten Daten übersichtlicher in den Dokumenten ausgegeben werden können, ohne dass alle Angaben in einem Fließtext erfasst werden müssen.

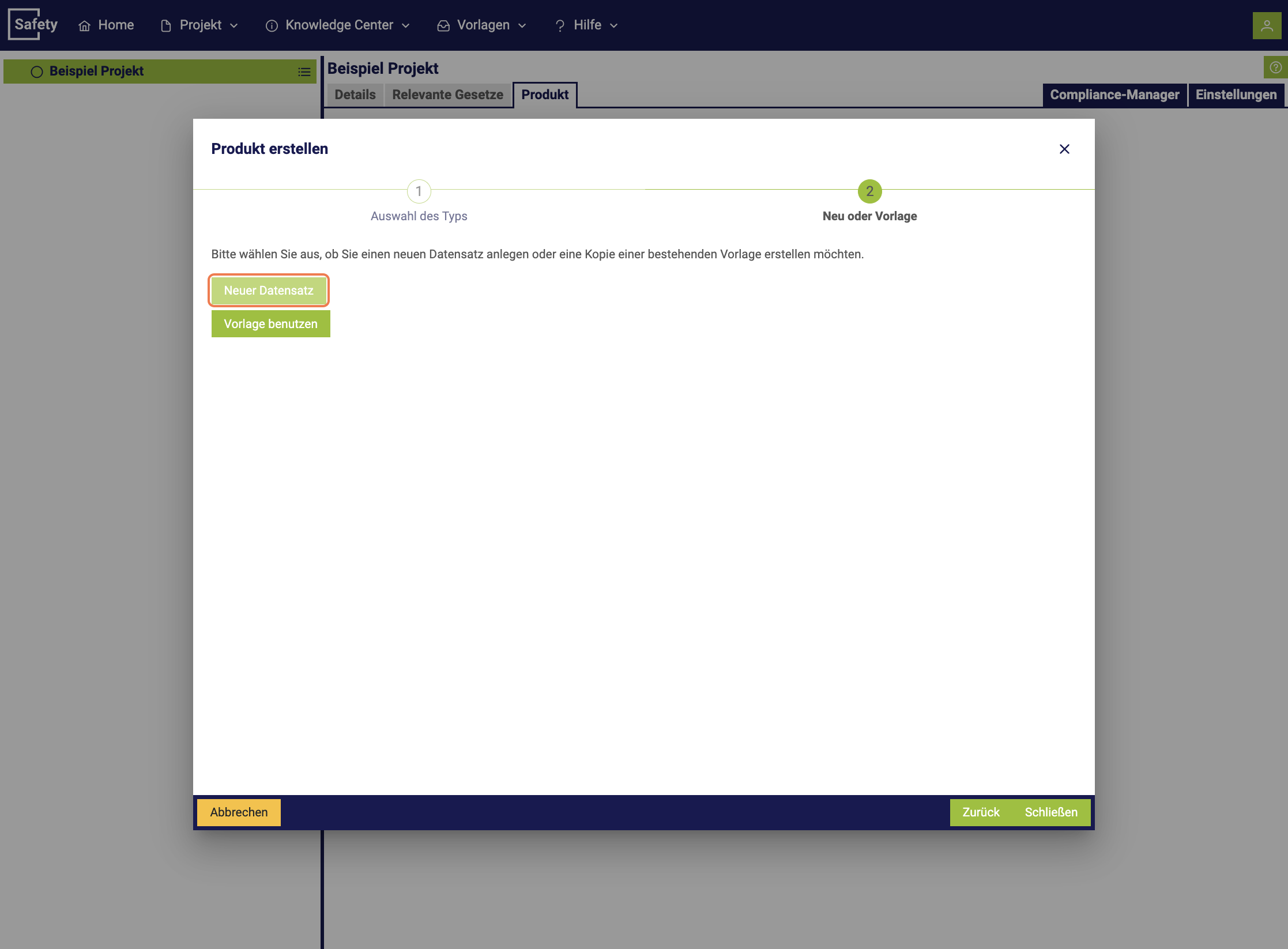

Im nächsten Schritt haben Sie die Möglichkeit zu entscheiden, ob Sie ein vollständig neues Produkt anlegen möchten oder ob Sie eine bereits erstellte Vorlage verwenden wollen. Im Folgenden wird ein neuer Datensatz angelegt.

Abschließend müssen Sie dem Produkt eine Bezeichnung vergeben und können es mit zusätzlichen Informationen ergänzen.

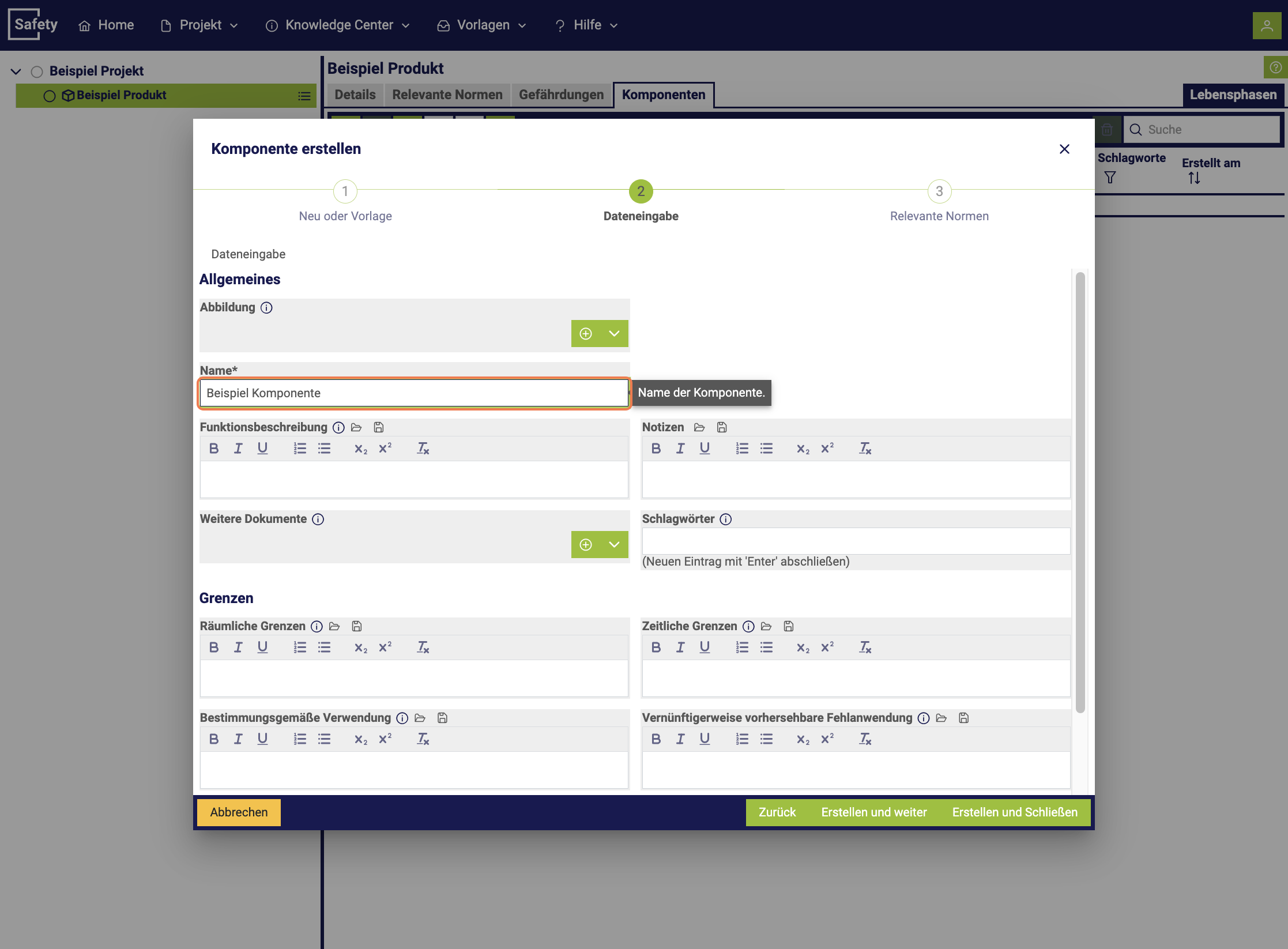

Produktgrenzen sind von großer Bedeutung, um spezifische Einschränkungen für Produkte zu definieren. Diese Angaben werden in Dokumente wie die Risikobeurteilung oder die Konformitätserklärung aufgenommen. Es gibt nach Maschinenrichtlinie verschiedene Arten von Grenzen, die unterschieden werden:

-

Bestimmungsgemäße Verwendung: Dieser Schritt ist entscheidend bei der Risikobeurteilung, da hier die Grenzen des Produkts festgelegt werden, einschließlich der vorgesehenen Verwendung. Es ist wichtig zu beachten, dass nicht alle denkbaren Verwendungen eines Produkts automatisch sicher sind. Beispielsweise sind Maschinen, die für die Metallbearbeitung bestimmt sind, normalerweise nicht sicher für die Bearbeitung von Holz und umgekehrt.

-

Vernünftigerweise vorhersehbare Fehlanwendung: Hierbei wird vom Hersteller erwartet, vernünftigerweise vorhersehbare Fehlanwendungen der Maschine zu berücksichtigen. Es ist unrealistisch zu erwarten, dass alle möglichen Fehlanwendungen berücksichtigt werden können. Jedoch können bestimmte Arten von Fehlanwendungen aufgrund früherer Erfahrungen, Unfalluntersuchungen und Kenntnissen über das menschliche Verhalten vorhergesagt werden.

-

Räumliche Grenzen: Dies umfasst den benötigten Bewegungsraum der Maschine, den Platzbedarf von Personen, die mit der Maschine umgehen, sowie die Wechselwirkungen zwischen Mensch und Maschine, wie die Schnittstelle "Mensch/Maschine" und "Maschine/Energieversorgung".

-

Zeitliche Grenzen: Hierunter fallen die zu erwartende Lebensdauer der Maschine, die Lebensdauer von Verschleißteilen sowie die Wartungsintervalle.

-

Sonstige Grenzen: Dazu gehören Eigenschaften der zu verarbeitenden Materialien sowie umgebungsbezogene Voraussetzungen, wie Mindest- und Höchsttemperaturen, Betriebsbedingungen in geschlossenen Räumen oder im Freien, unter verschiedenen Witterungsbedingungen und vieles mehr.

In Dokumenten wie der Risikobeurteilung gibt es ein separates Kapitel für Grenzen. Dort werden die Grenzen des Produkts für jede Art von Grenze aufgeführt, um eine klare und umfassende Dokumentation zu gewährleisten.

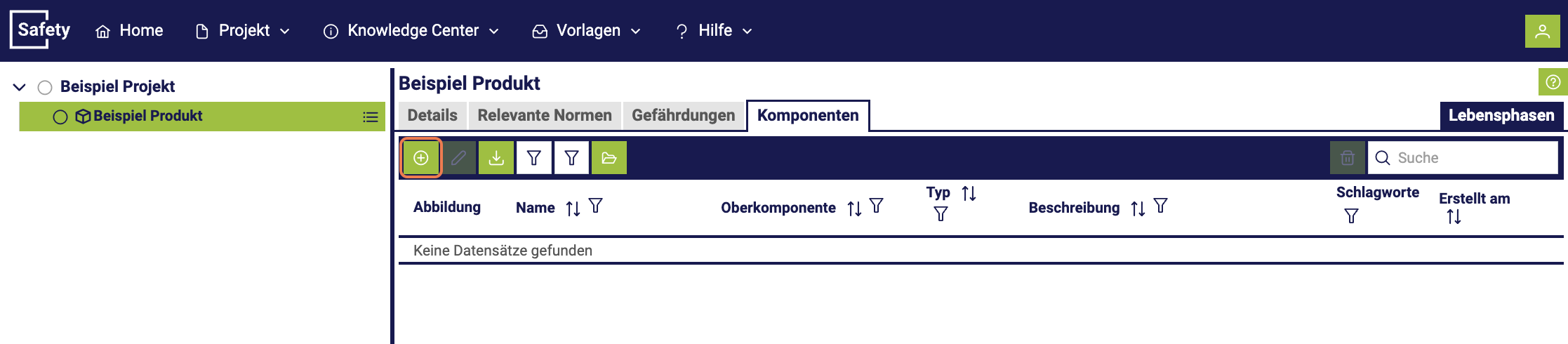

3. Erstellen einer Komponente

Um eine Komponente anzulegen, wählen Sie im Produkt den Bereich "Komponenten". Hier können Sie den Prozess über das Plus-Symbol starten.

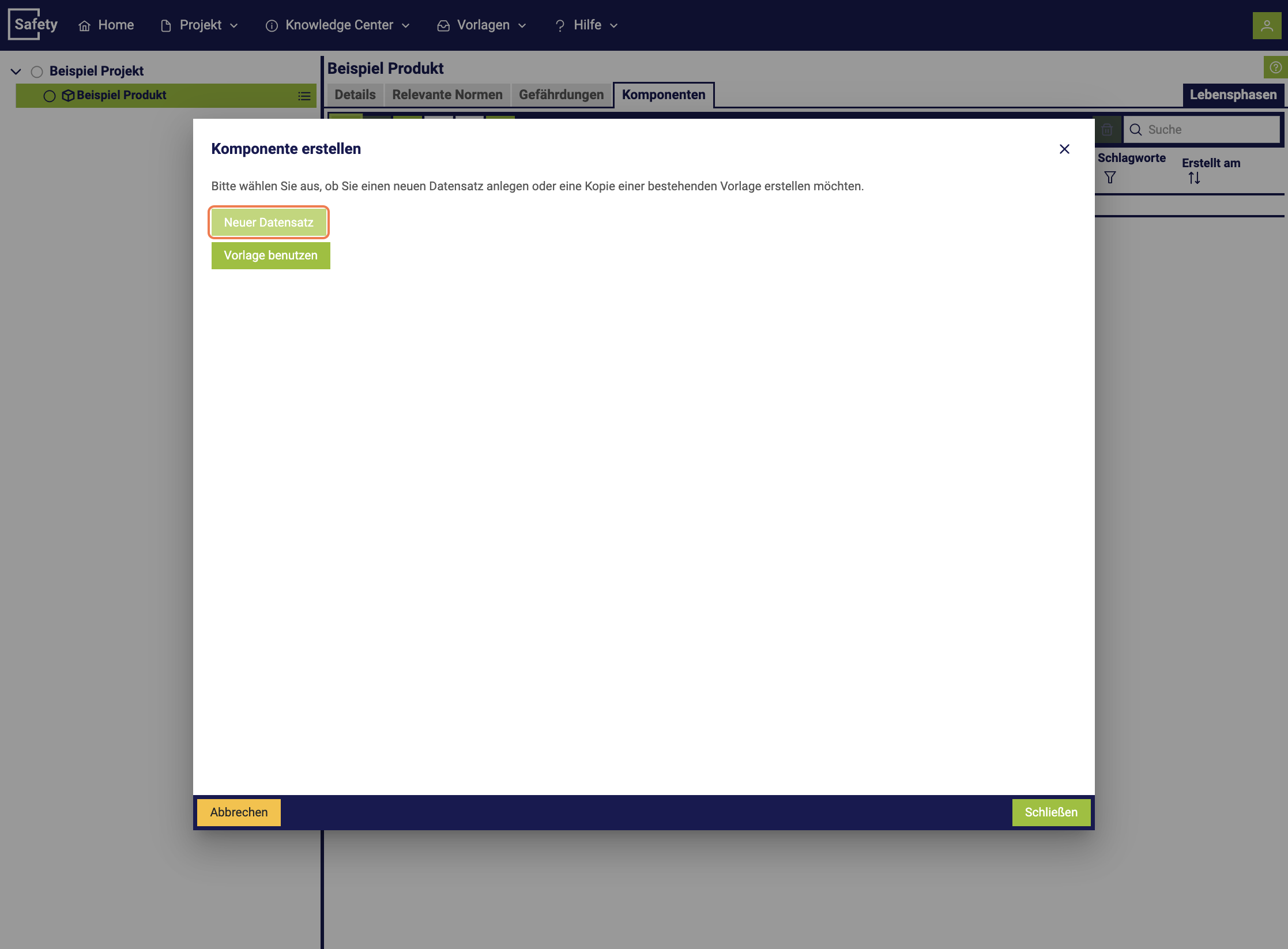

Im nächsten Schritt haben Sie die Möglichkeit zu entscheiden, ob Sie eine vollständig neue Komponente anlegen möchten oder ob Sie eine bereits erstellte Vorlage verwenden wollen. Im Folgenden wird ein neuer Datensatz angelegt.

Im anschließenden Pop-up-Fenster müssen Sie der Komponente eine Bezeichnung zuweisen und können bei Bedarf zusätzliche Informationen hinterlegen.

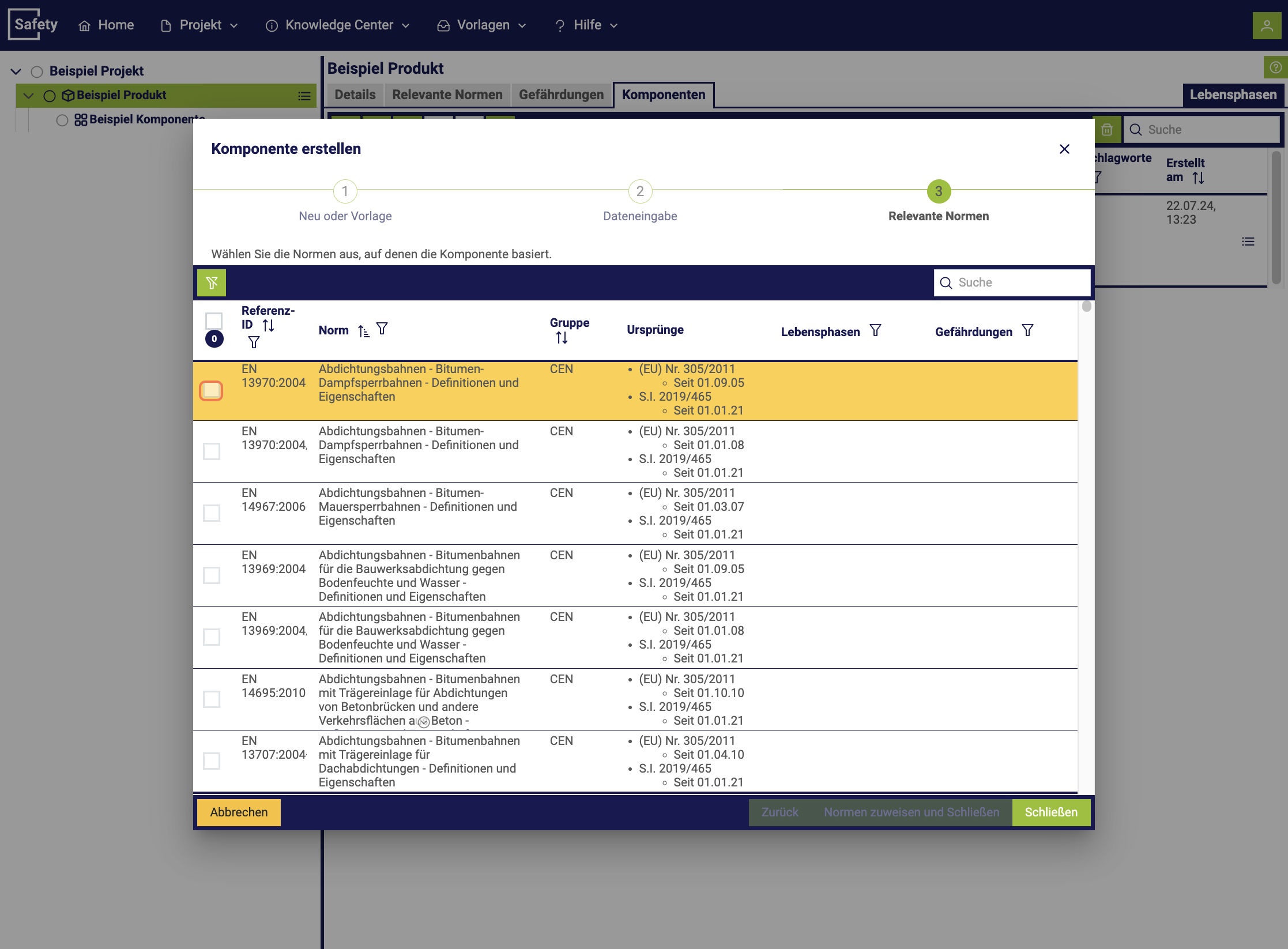

Zum Abschluss können relevante Normen der Komponente zugeordnet werden.

4. Erstellen einer Gefahrenstelle

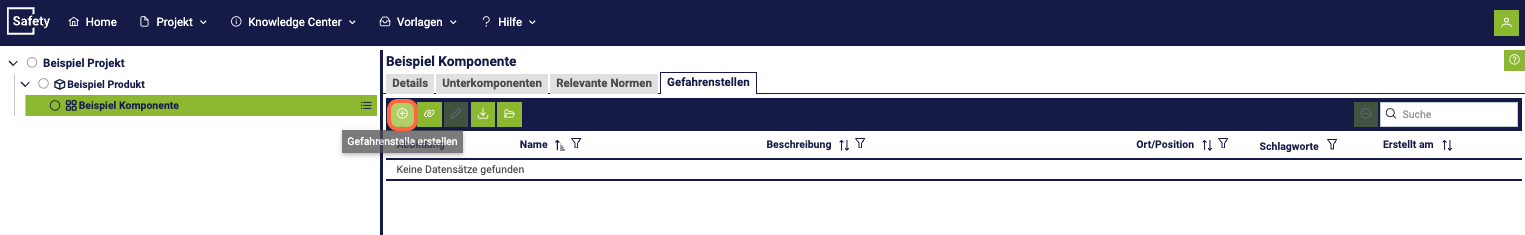

Um eine Gefahrenstelle anzulegen, wählen Sie in einer Komponente den Bereich "Gefahrenstellen". Hier können Sie den Prozess über das Plus-Symbol starten.

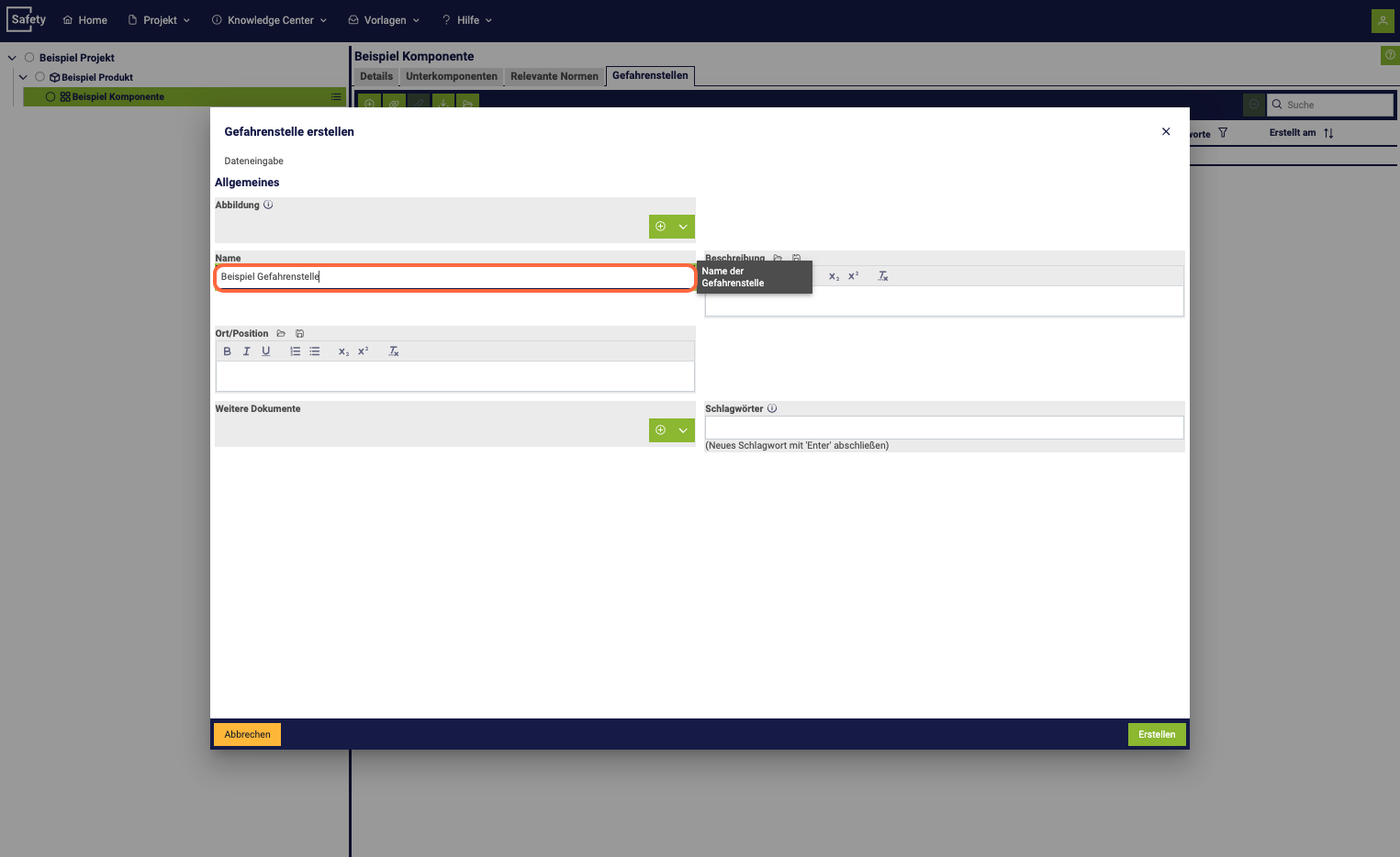

Anschließend öffnet sich ein Pop-up-Fenster, in dem Sie der Gefahrenstelle einen Namen geben und zusätzliche Informationen hinzufügen können.

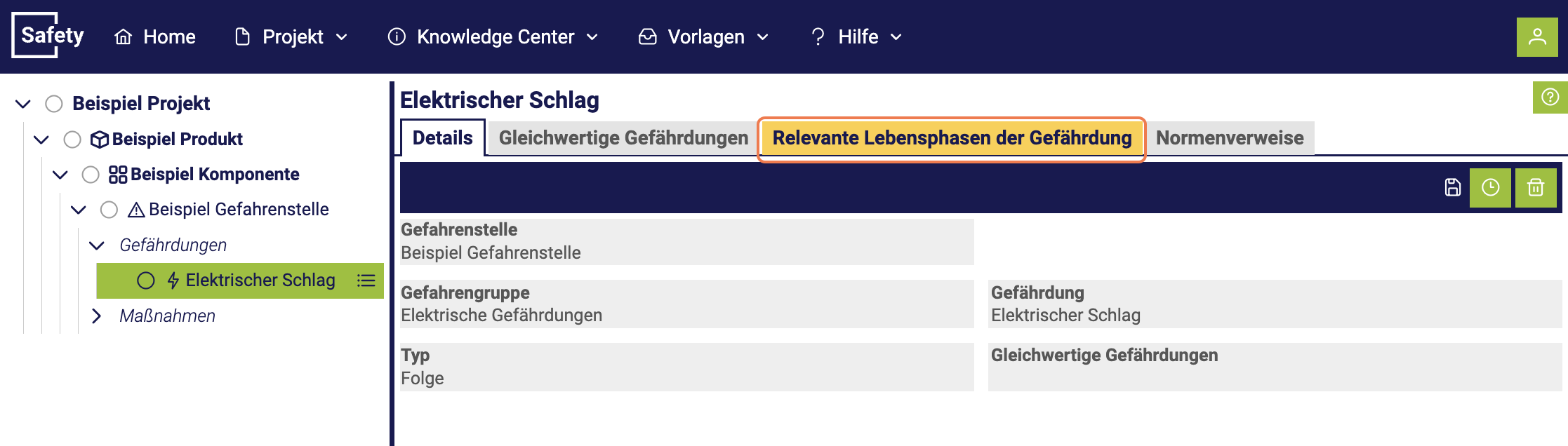

5. Erstellen einer Gefährdung

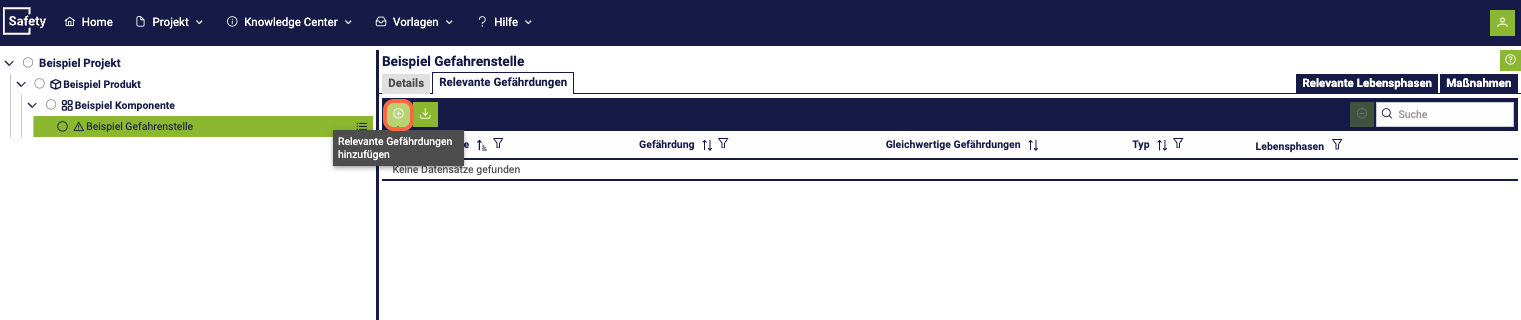

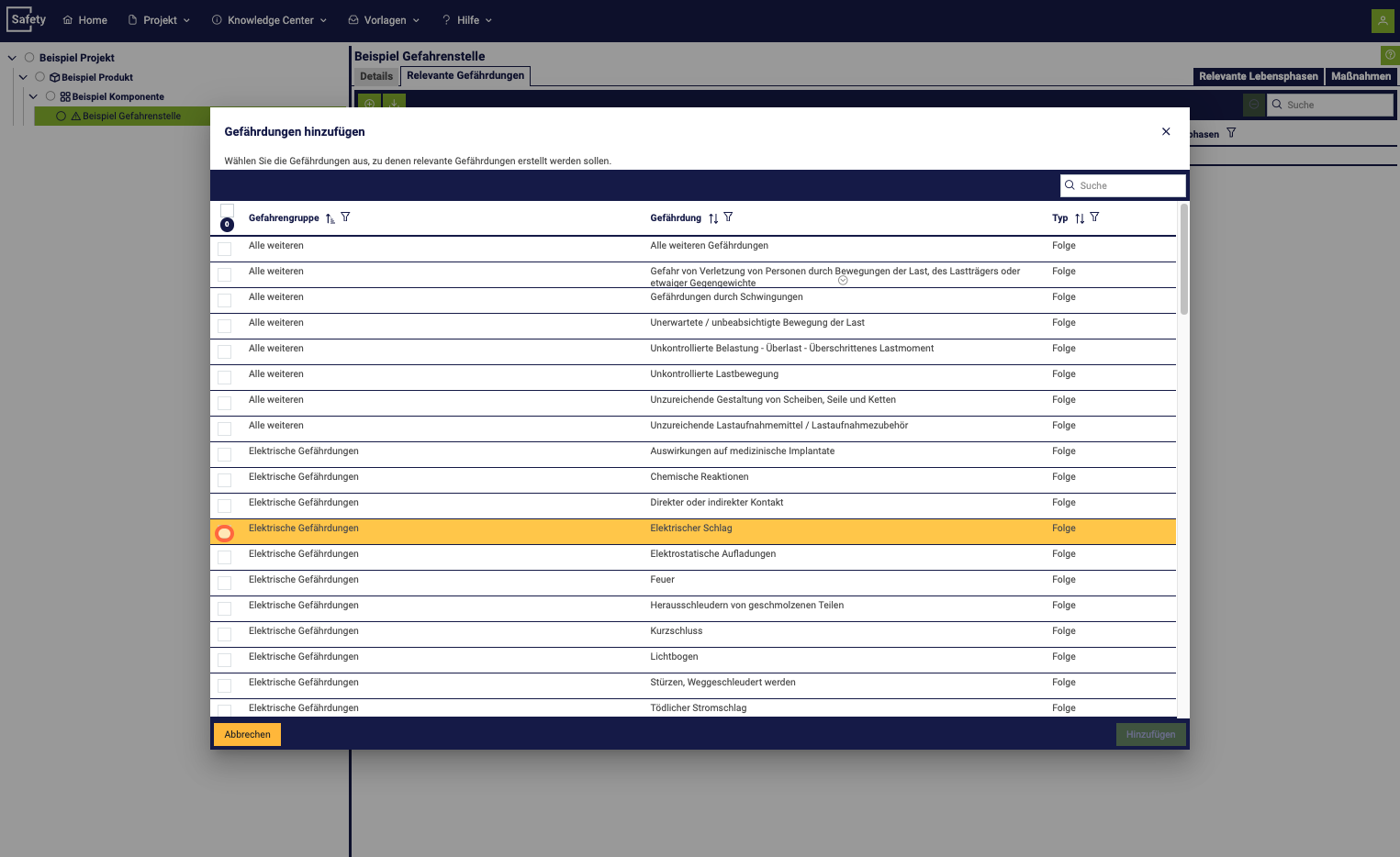

Nachdem eine Komponente und für diese Komponente eine Gefahrenstelle angelegt wurde, kann man jetzt eine Gefährdung anlegen. Um eine Gefährdung anzulegen, wählen Sie in einer Gefahrenstelle den Bereich "Relevante Gefährdungen". Hier können Sie den Prozess über das Plus-Symbol starten.

Anschließend öffnet sich ein Pop-up-Fenster, in dem Sie hinterlegte Gefährdungen auswählen können.

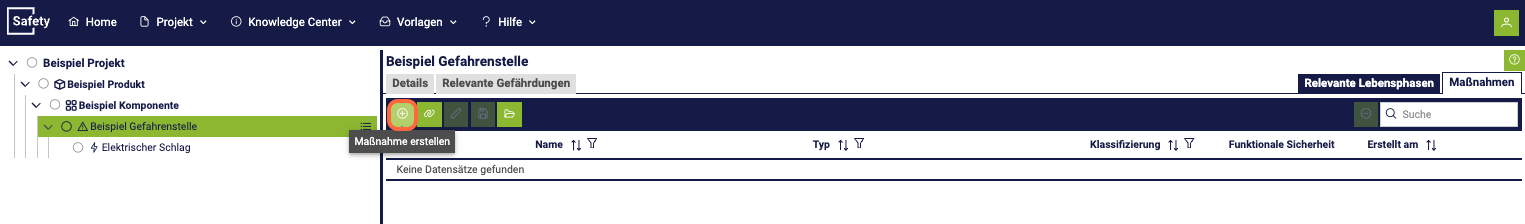

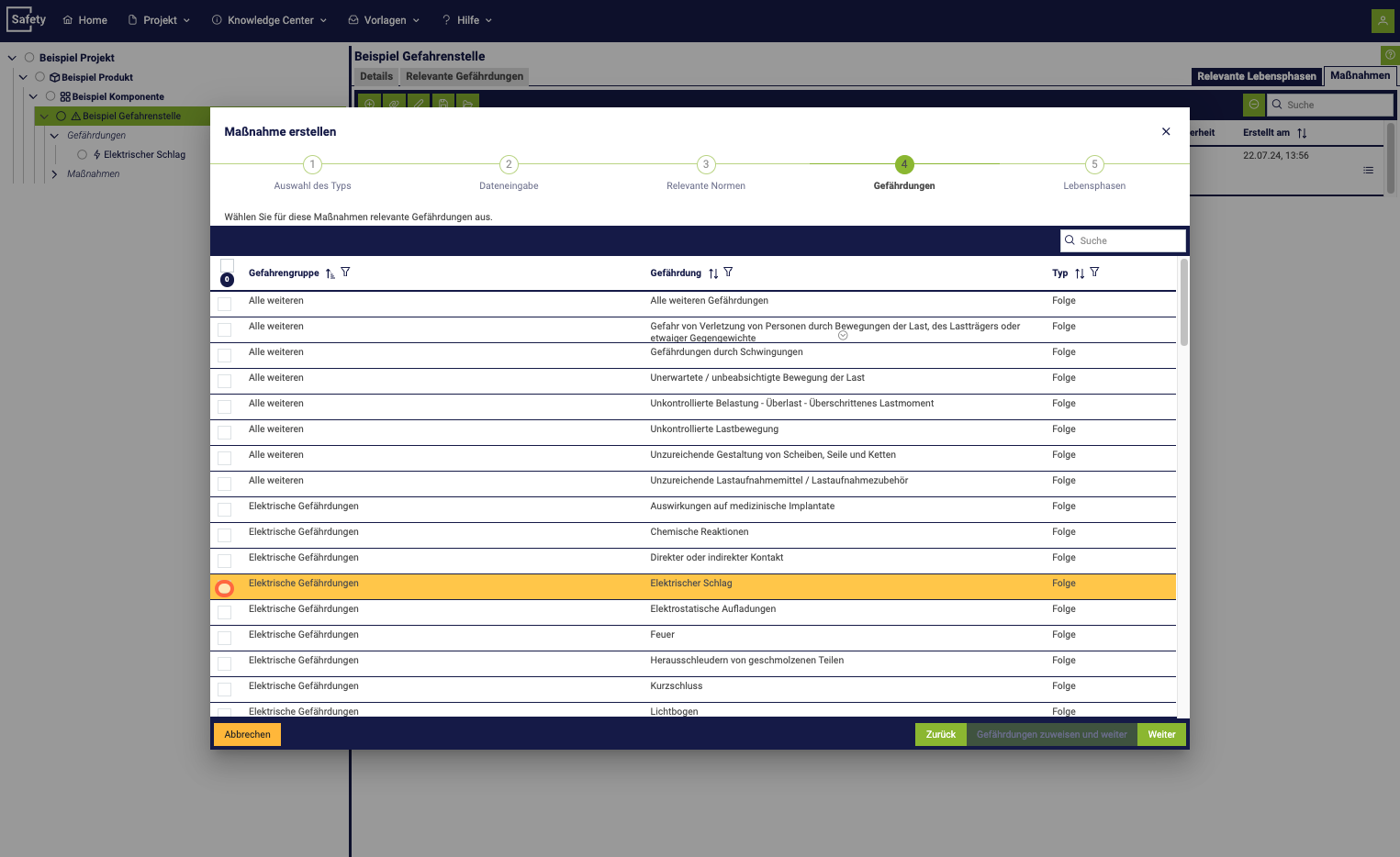

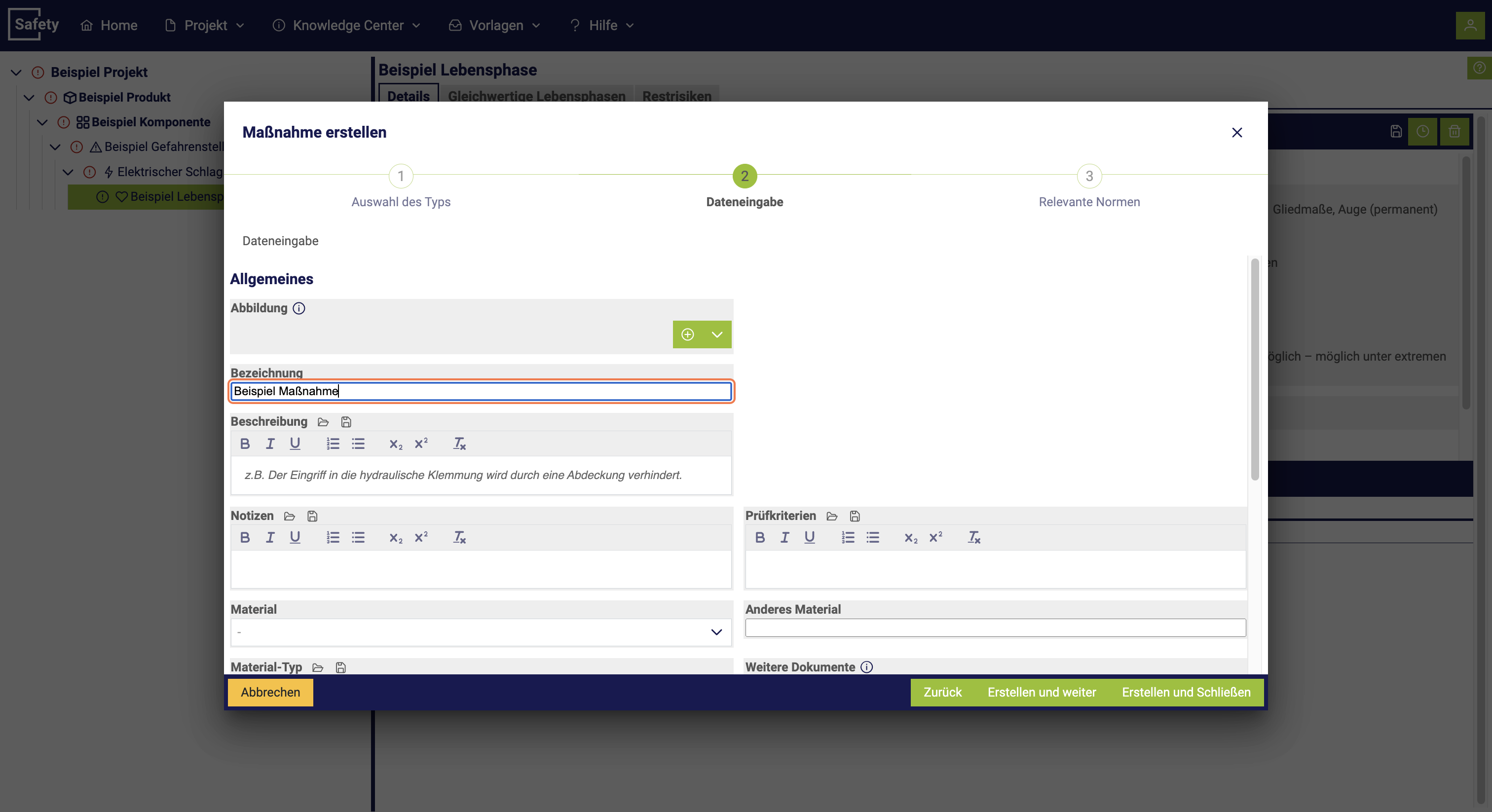

6. Erstellung einer Maßnahme

Um eine Maßnahme anzulegen, wählen Sie in einer Gefahrenstelle den Bereich "Maßnahme”. Hier können Sie den Prozess über das Plus-Symbol starten.

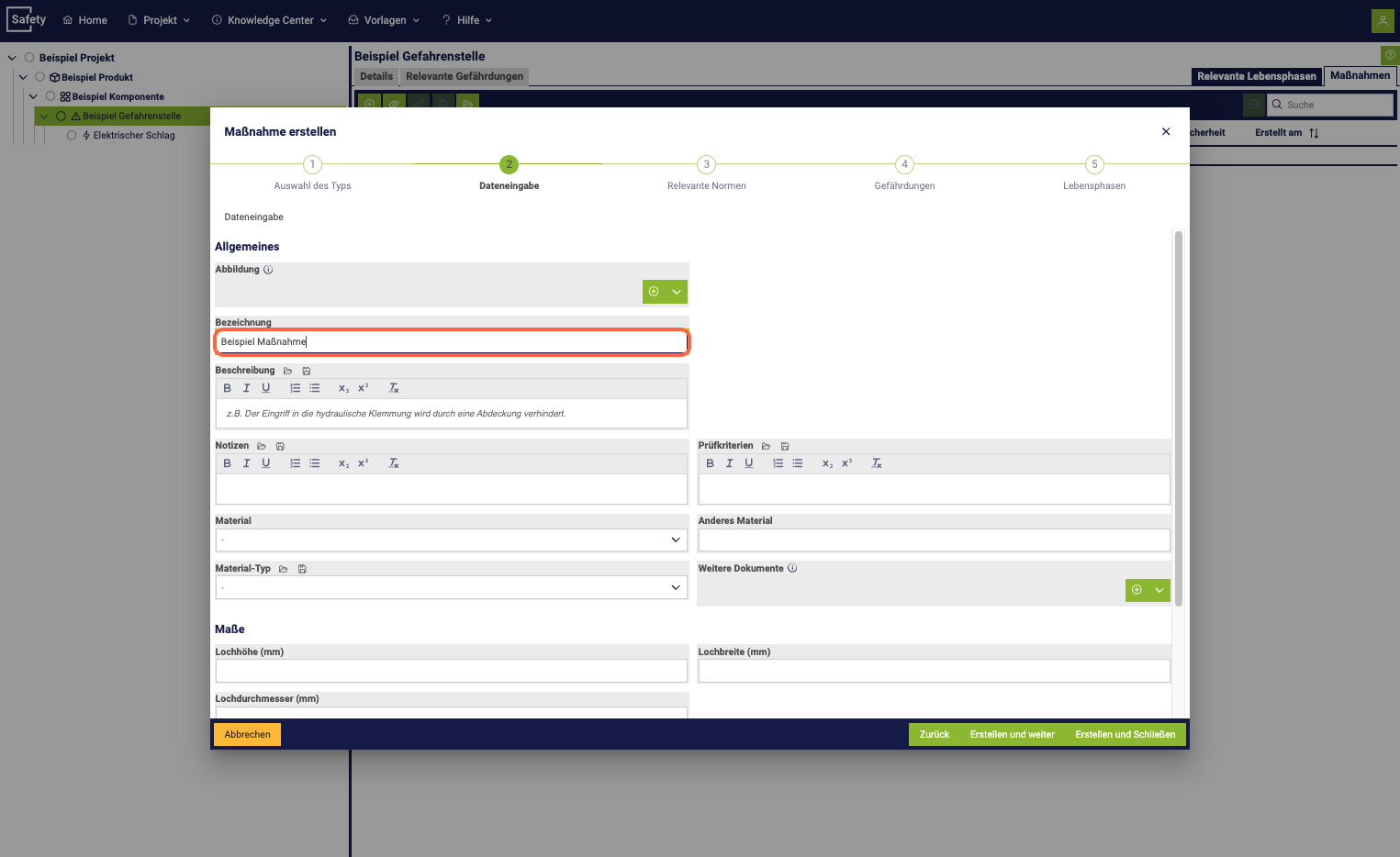

Nach dem Starten der Erstellung einer neuen Maßnahme erscheint ein Pop-up-Fenster. In diesem werden verschiedene Maßnahmentypen mit Unterschieden bei den zu erfassenden Daten angezeigt. Bitte wählen Sie aus, welcher Typ zutreffend ist.

Anschließend haben Sie die Möglichkeit, der Maßnahme einen Namen zuzuweisen und zusätzliche Informationen hinzuzufügen.

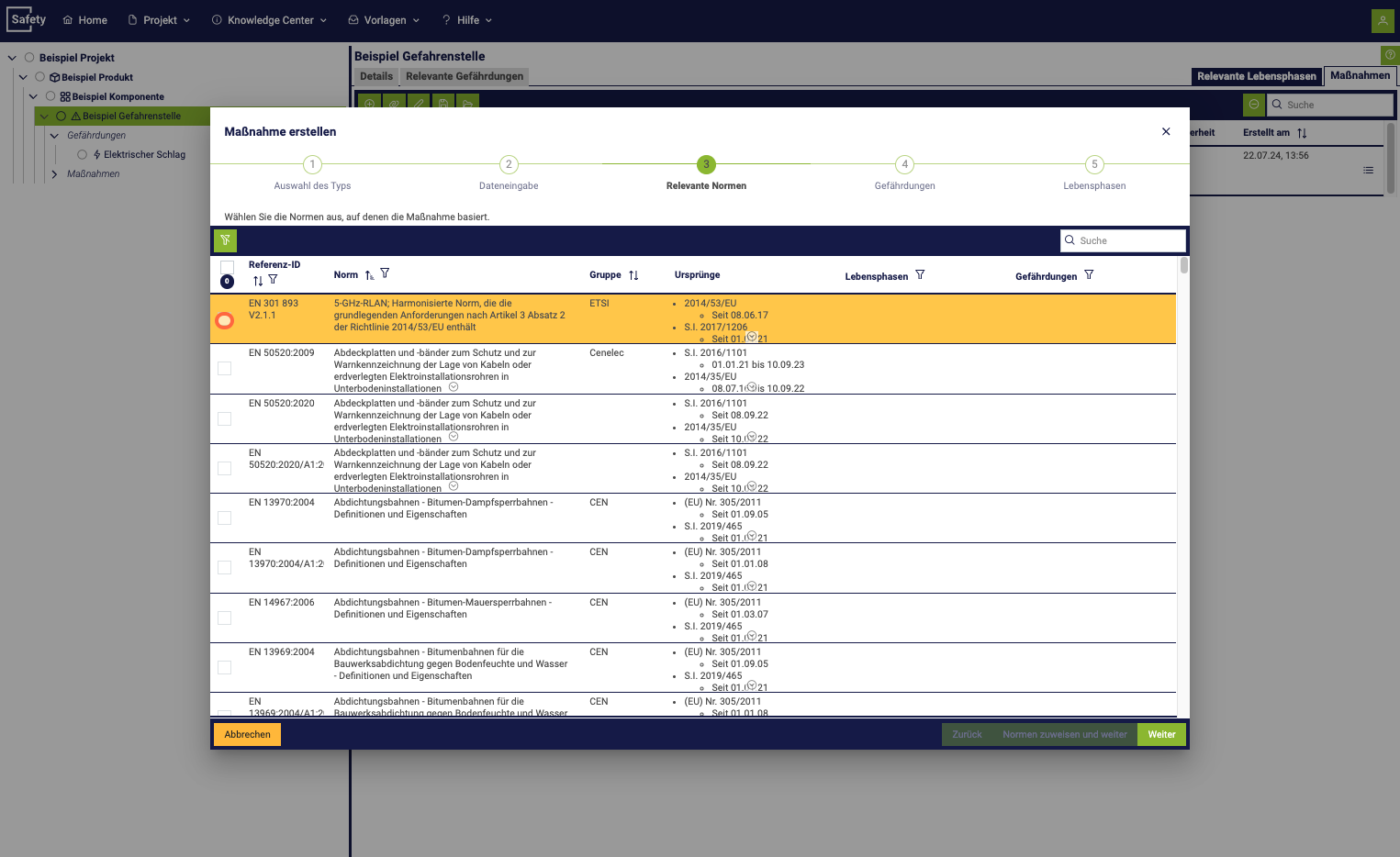

Im nächsten Schritt wählt man die relevanten Normen aus, auf die sich die Maßnahme bezieht und auf die sie anzuwenden ist.

Im abschließenden Schritt verknüpft man die Maßnahme mit den identifizierten Gefährdungen, um sie in die Risikobeurteilung zu integrieren.

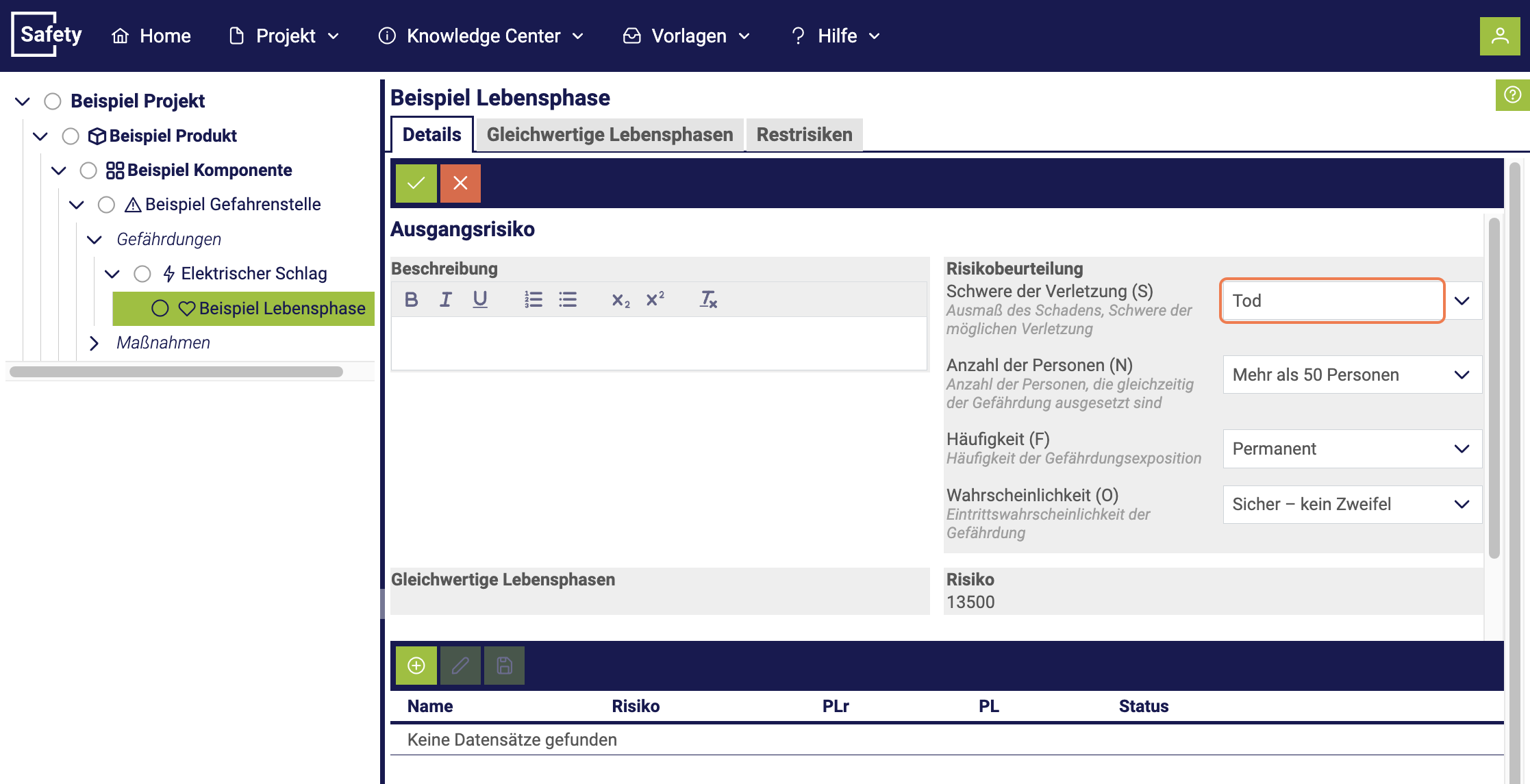

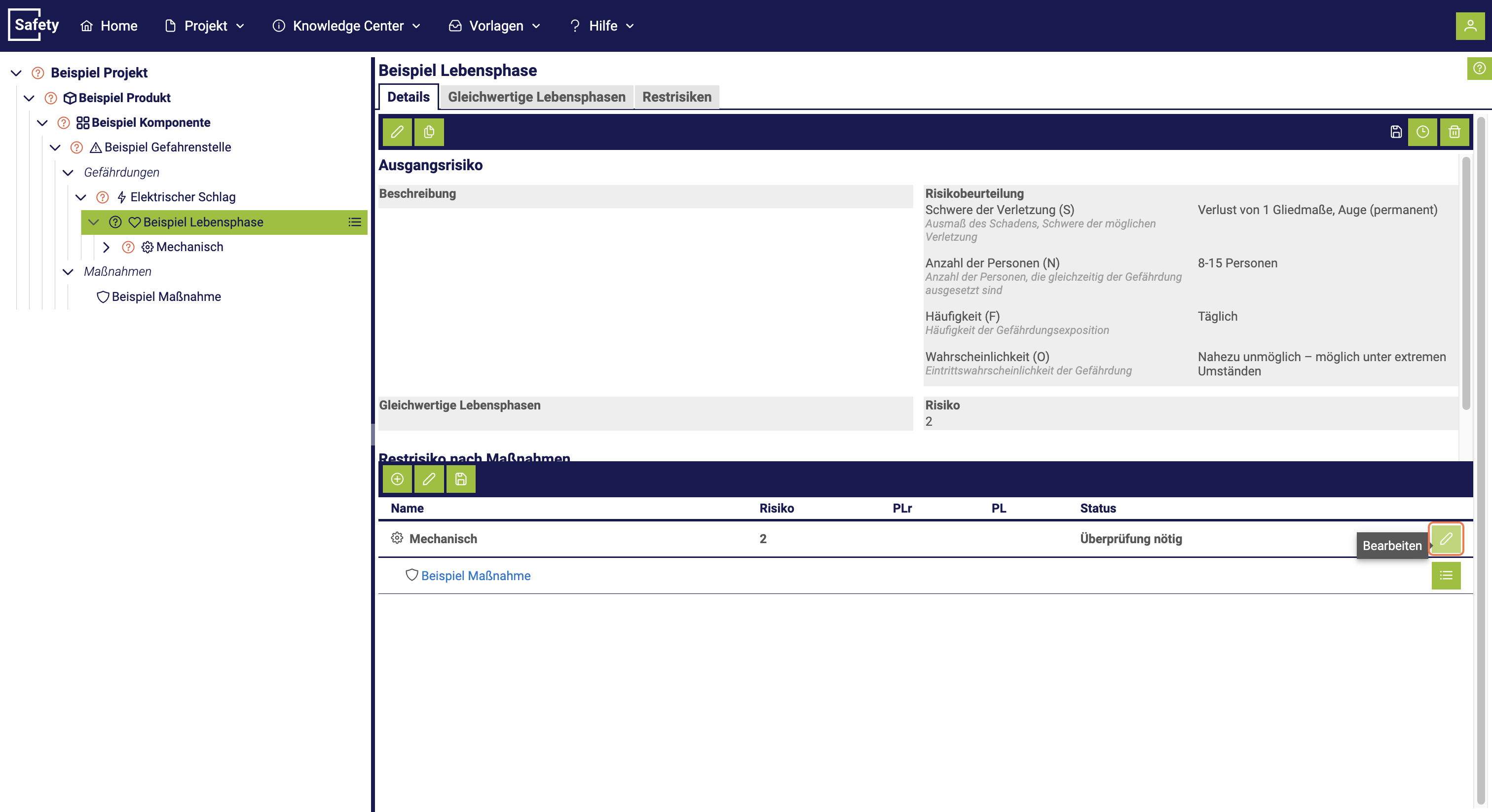

7. Bestimmung des Ausgangsrisikos

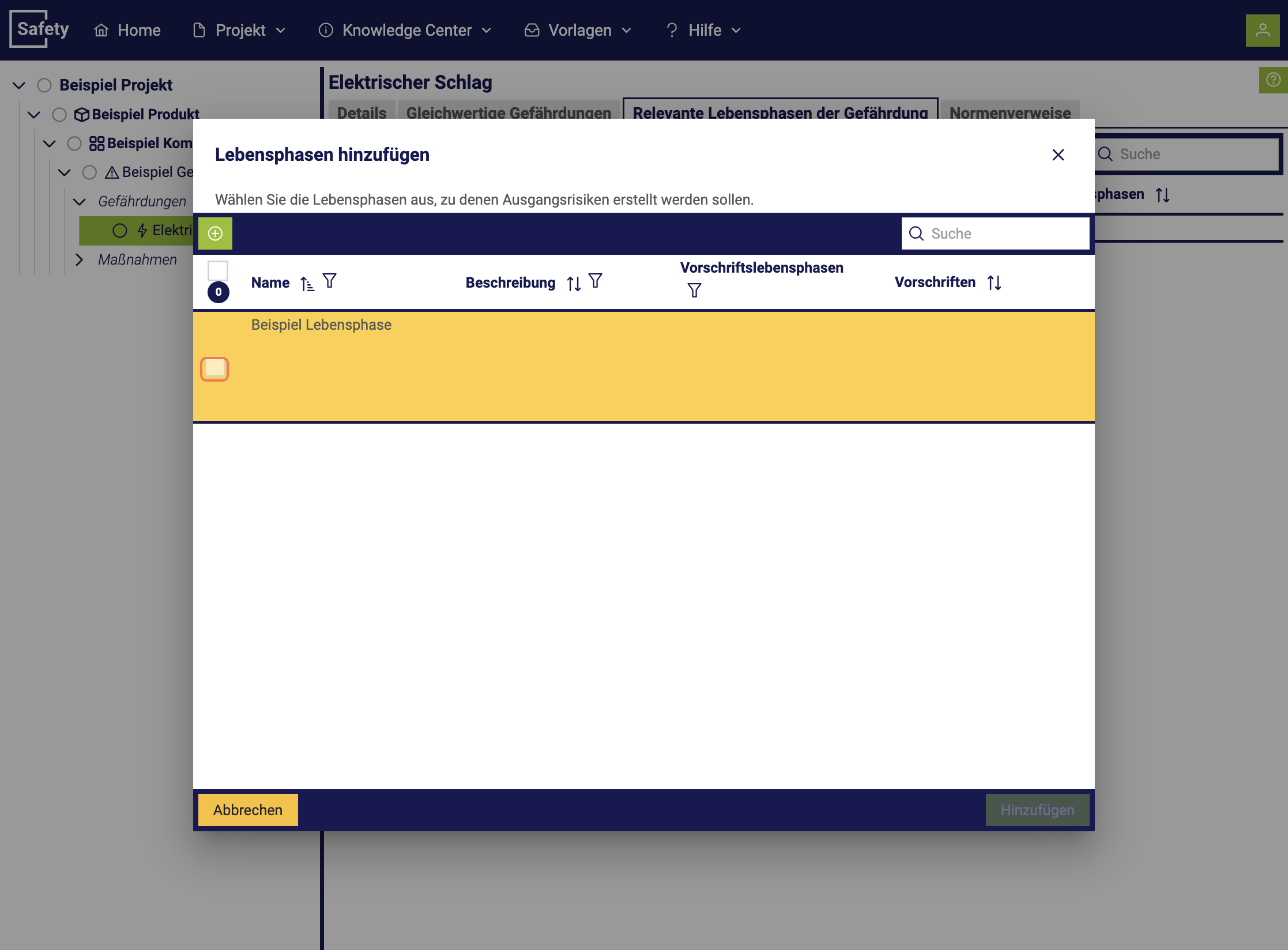

Um eine umfassende Risikobeurteilung durchführen zu können, ist es zunächst erforderlich, einer potenziellen Gefährdung eine spezifische Lebensphase zuzuordnen. Dieser Schritt ist entscheidend, da er es ermöglicht, die potenziellen Risiken im Kontext der jeweiligen Lebensphase zu verstehen und entsprechende Maßnahmen zur Risikominderung zu ergreifen. Durch die Zuweisung von Lebensphasen zu Gefährdungen wird eine präzisere Analyse ermöglicht, so dass gezielte und wirksame Sicherheitsvorkehrungen getroffen werden können.

Innerhalb des Gefährdungsmanagements besteht die Möglichkeit, den Prozess zur Hinzufügung einer Lebensphase zu initiieren, um die Risikobeurteilung zu verfeinern und die Sicherheitsmaßnahmen zu optimieren.

Im folgenden Schritt wird die entsprechende Lebensphase aus einer vorgegebenen Auswahl ausgewählt.

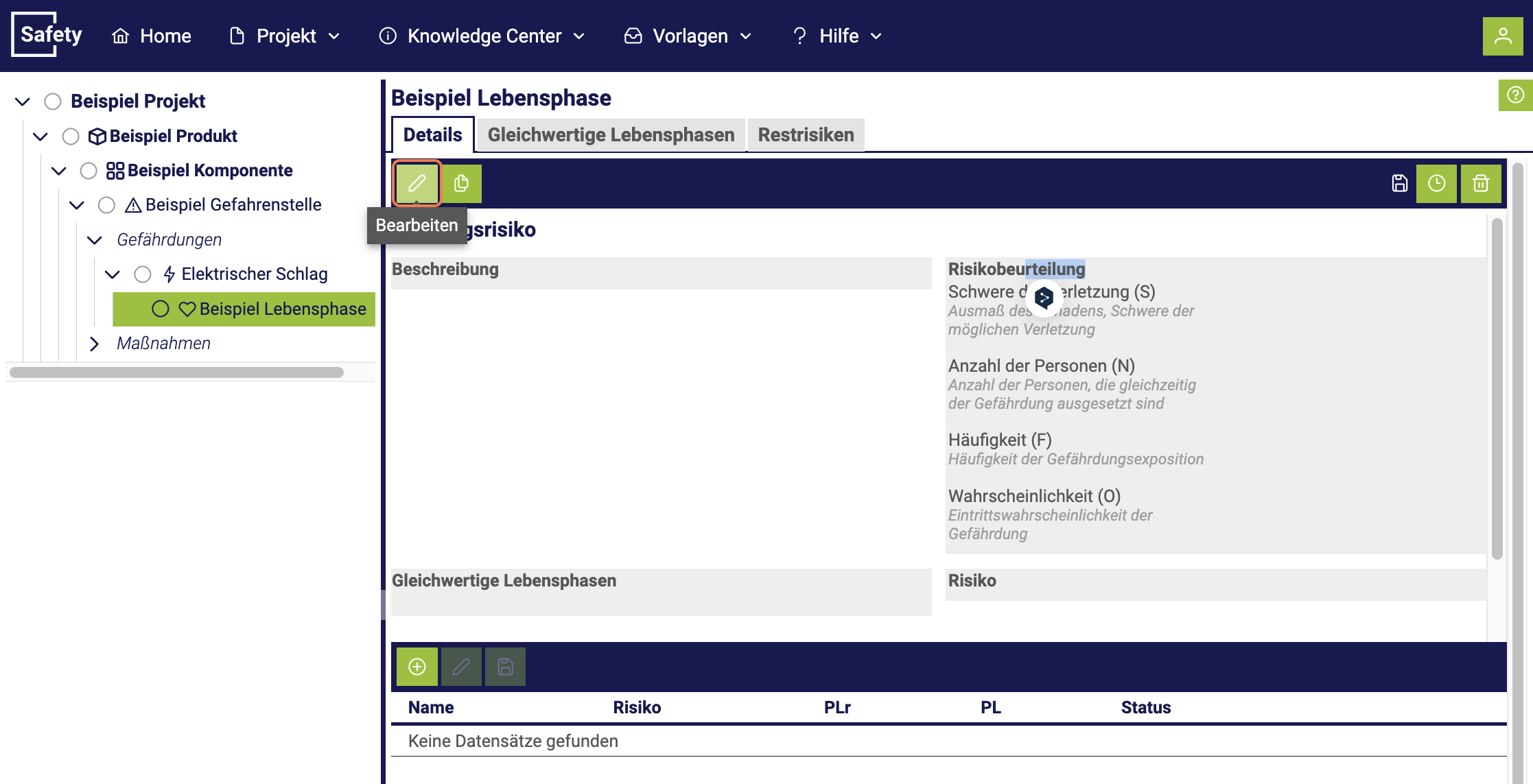

Durch die Auswahl der Lebensphase erhält man die Möglichkeit, das Ausgangsrisiko genauer zu bestimmen. Dieser Schritt ermöglicht es, die potenziellen Risiken im Kontext der gewählten Lebensphase zu analysieren und zu bewerten.

Das Ausgangsrisiko einer Lebensphase bezieht sich auf das Risiko, das zu Beginn oder am Anfang einer bestimmten Phase im Lebenszyklus eines Produkts oder einer Anlage besteht. Es beschreibt die potenziellen Gefahren und Risiken, die zu diesem Zeitpunkt vorhanden sind, bevor Maßnahmen zur Risikominderung oder -kontrolle ergriffen wurden. Das Ausgangsrisiko bildet die Grundlage für die Risikobewertung und die Entwicklung von Sicherheitsmaßnahmen während einer bestimmten Phase im Lebenszyklus des Produkts oder der Anlage.

Anschließend erfolgt die Bewertung des Risikos hinsichtlich des potenziellen Schadensausmaßes, der betroffenen Personenanzahl, der Häufigkeit und Wahrscheinlichkeit. Auf Basis dieser Bewertung ergibt sich ein Restrisiko und ein spezifischer Risikostatus.

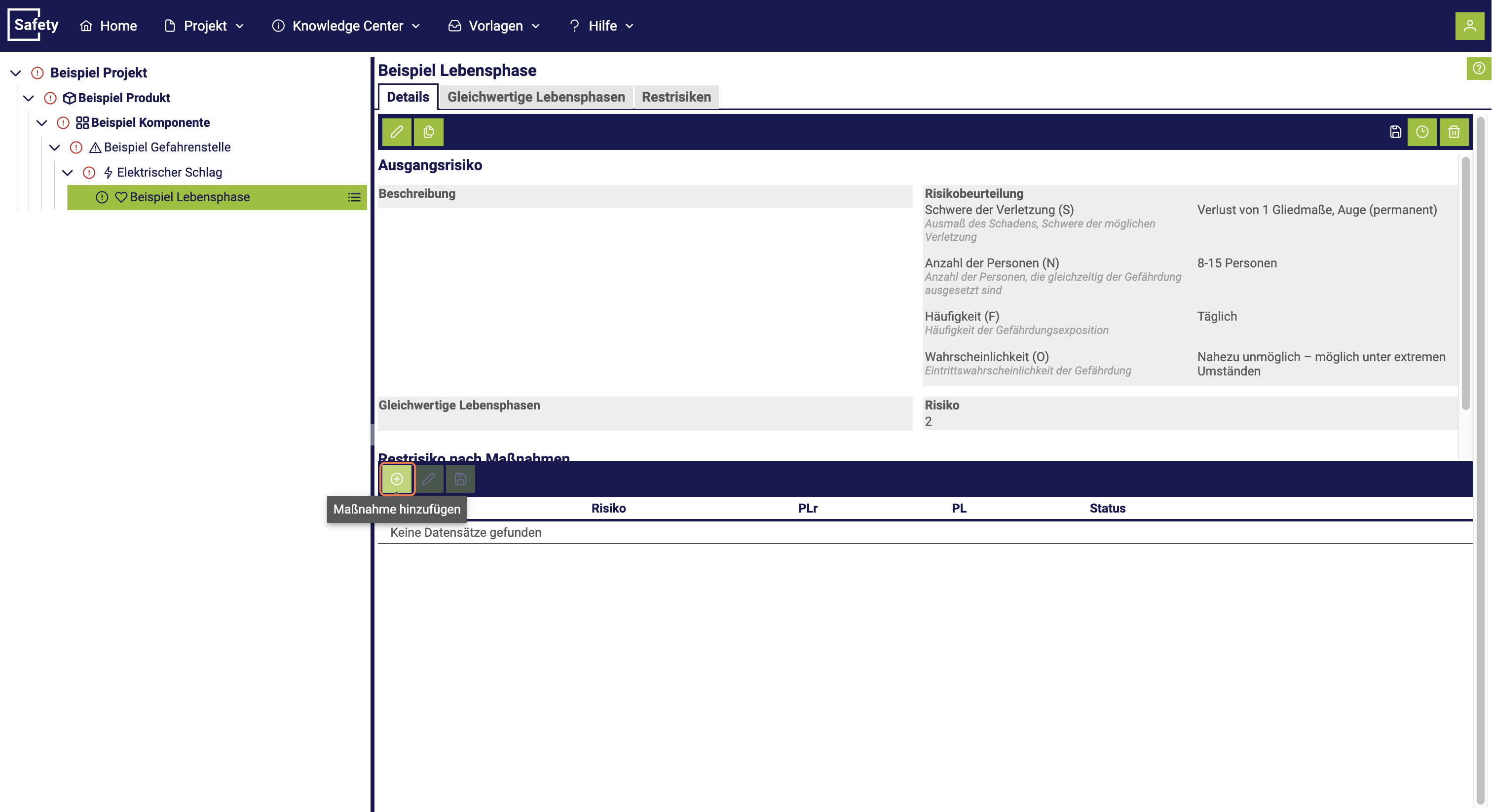

8. Bestimmung der Maßnahmen

Um das Risiko einer Gefährdung zu minimieren, ist es erforderlich, Maßnahmen gegen das Ausgangsrisiko zu hinterlegen. Durch die Implementierung dieser Maßnahmen wird das Risiko entsprechend der Bewertung reduziert.

Das Restrisiko einer Lebensphase bezieht sich auf das verbleibende Risiko, das nach der Implementierung von Risikominderungsmaßnahmen oder -kontrollen in dieser Phase des Lebenszyklus eines Produkts oder einer Anlage besteht. Es stellt das Risiko dar, das trotz getroffener Maßnahmen weiterhin vorhanden ist und akzeptabel oder hinreichend minimiert gilt. Das Restrisiko wird sorgfältig bewertet, um sicherzustellen, dass es auf einem akzeptablen Niveau liegt und die Sicherheit und Gesundheit von Personen sowie die Umwelt angemessen geschützt sind.

Innerhalb desselben Fensters und innerhalb einer spezifischen Lebensphase besteht die Möglichkeit, den Prozess zur Hinzufügung einer Maßnahme zu starten, indem man in den unteren Bereich des Fensters navigiert.

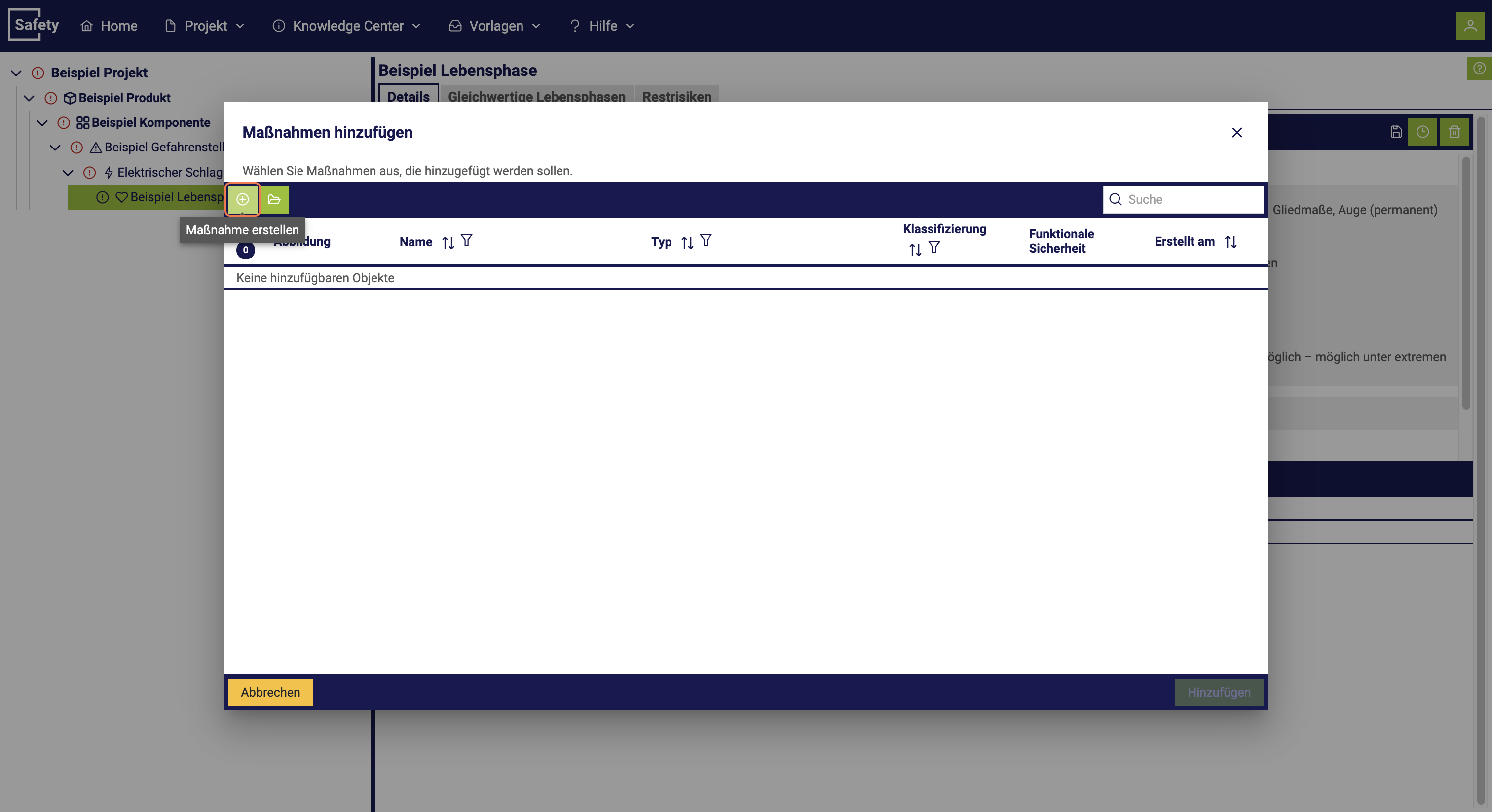

Im anschließenden Schritt öffnet sich ein Fenster, in dem wir entscheiden können, entweder eine neue Maßnahme zu erstellen oder eine vorhandene Vorlage zu verwenden. Danach wird eine neue Maßnahme angelegt, um den Prozess fortzusetzen.

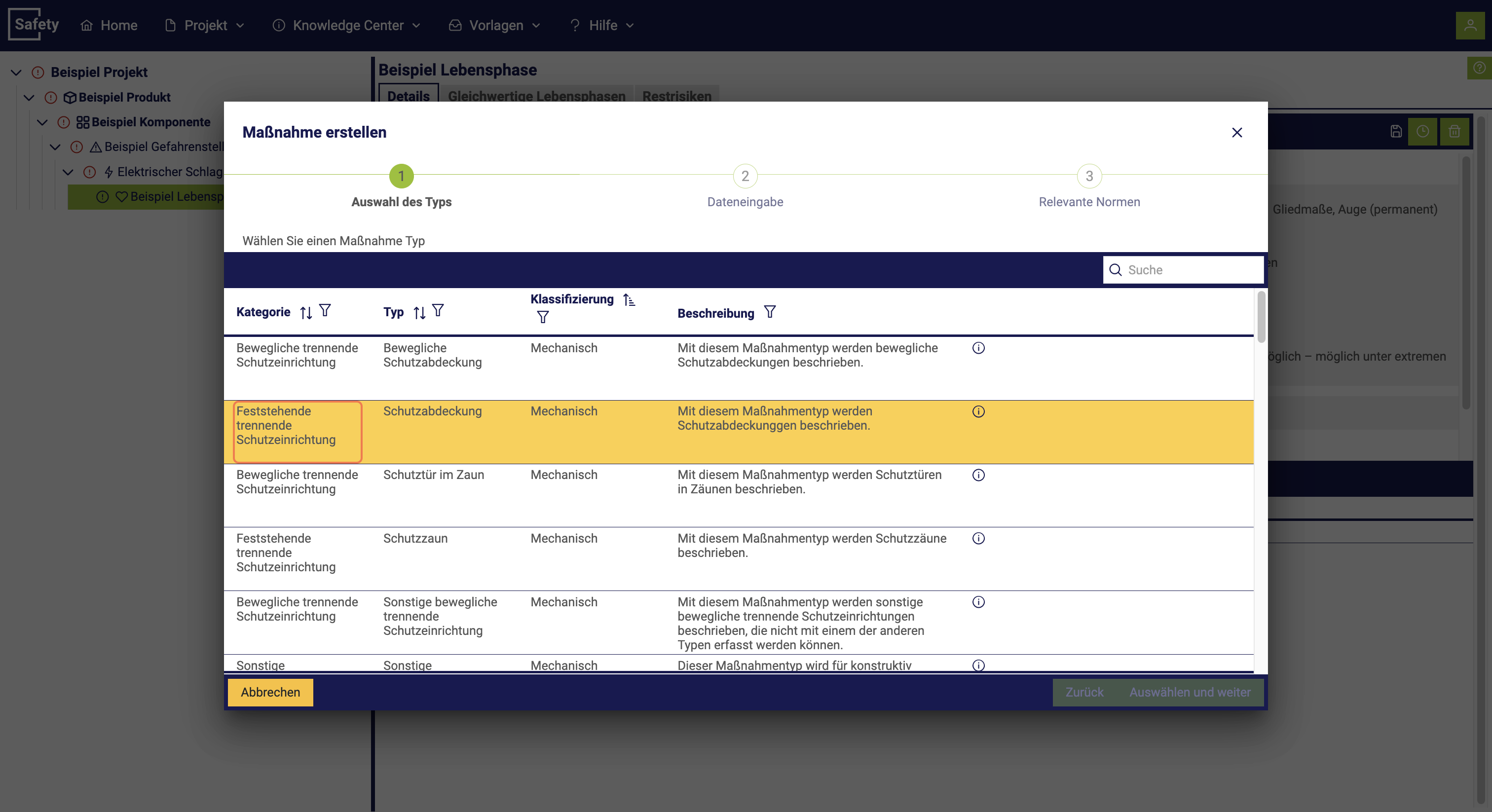

Bei der Erstellung einer Maßnahme wählen wir zuerst den entsprechenden Maßnahmentyp aus. Abhängig vom gewählten Maßnahmentyp gibt es unterschiedliche Anforderungen bezüglich der zu pflegenden Informationen innerhalb der Maßnahme.

Als Nächstes muss man der Maßnahme eine Bezeichnung vergeben und ggf. Normen zuordnen.

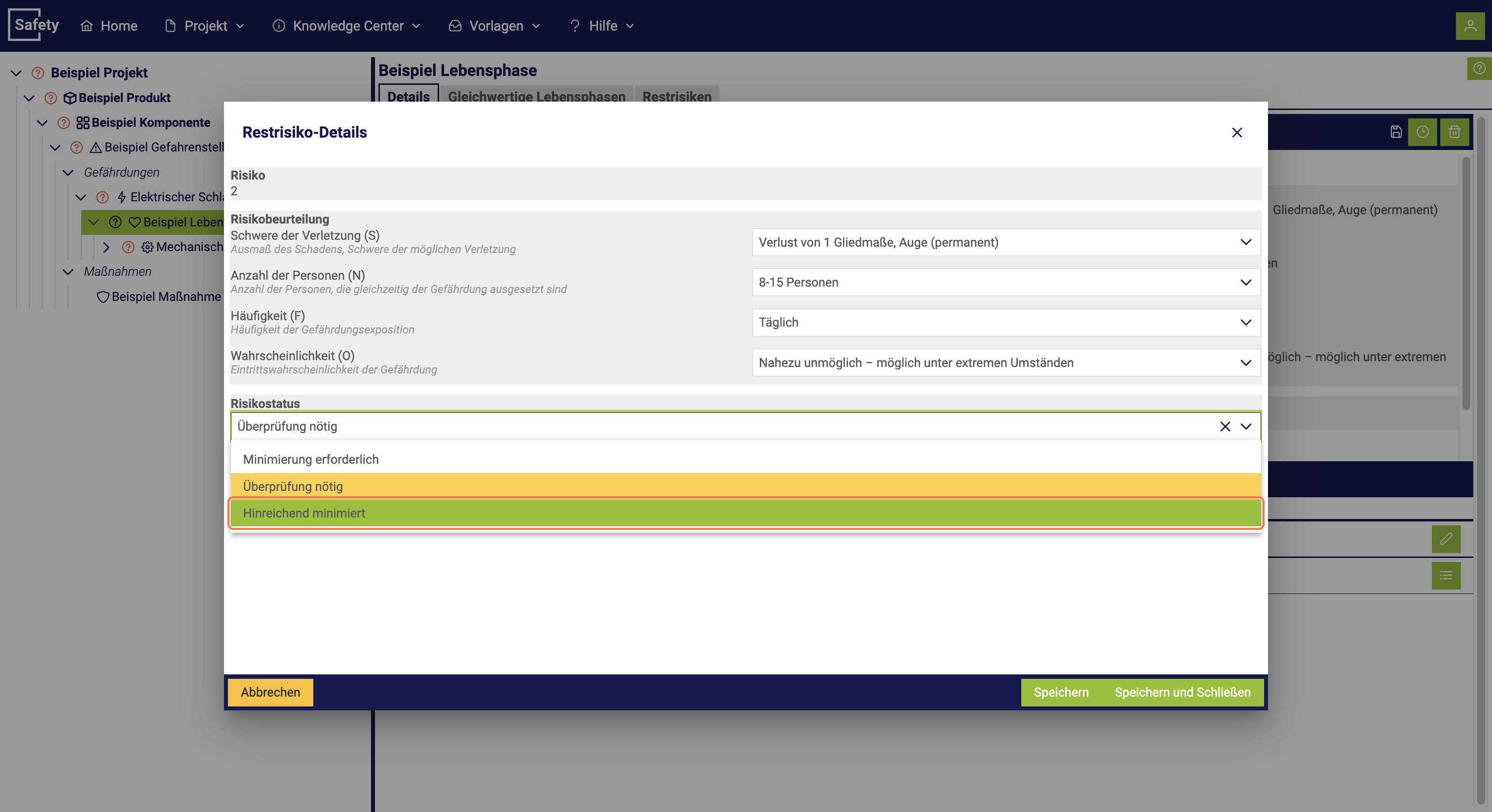

Abschließend bewertet man die Maßnahme, indem man das Bearbeitungssymbol anklickt.

Im abschließenden Fenster bewertet man die Maßnahme ähnlich wie beim Ausgangsrisiko und hinterlegt zusätzlich einen entsprechenden Risikostatus. Danach zeigt sich auf der linken Seite durch die Farbe der Symbole, ob eine weitere Minimierung erforderlich ist oder das Risiko bereits ausreichend minimiert wurde.

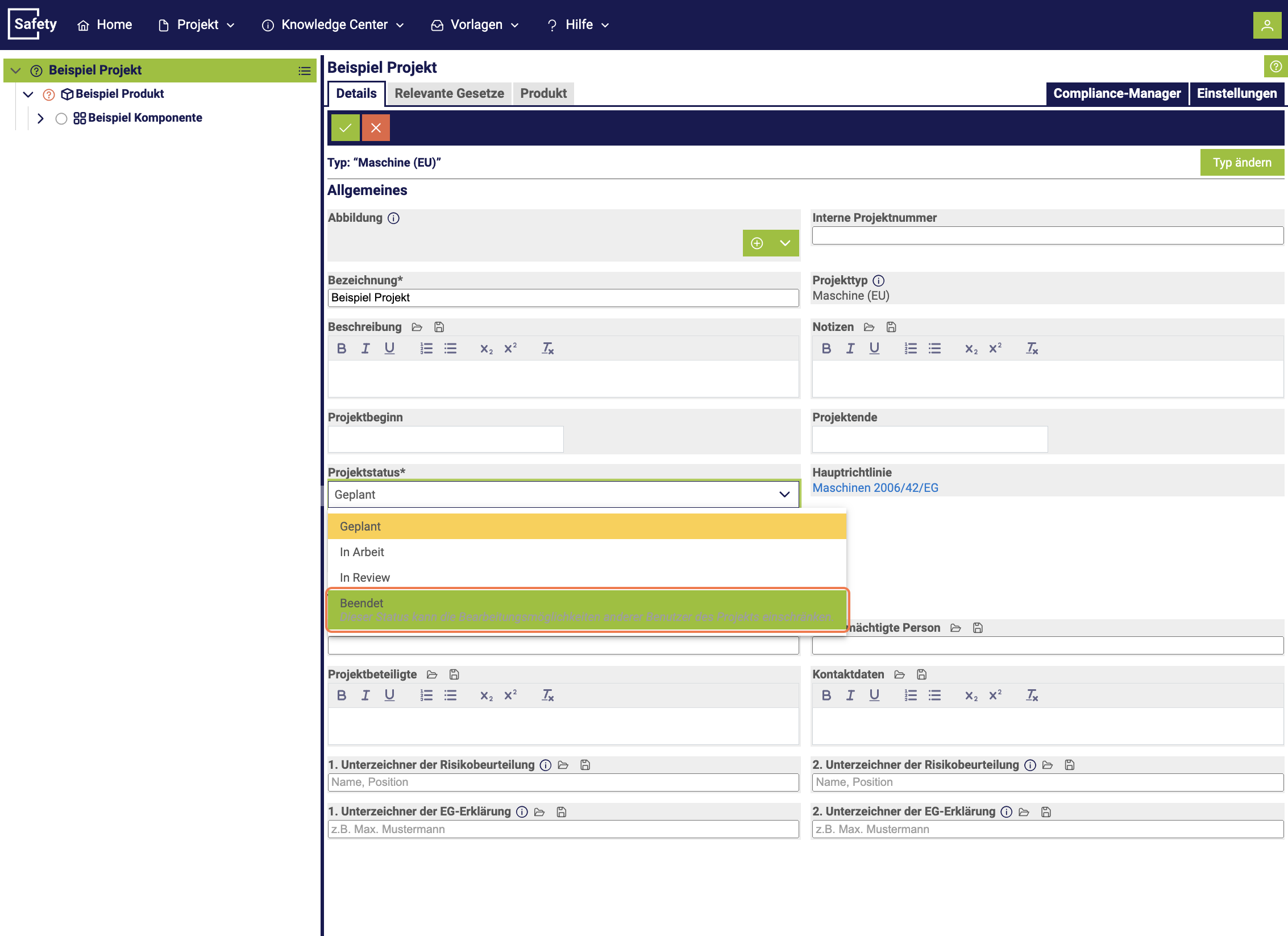

9. Abschließen des Projektes

Als letzten Schritt kann man den Projektstatus auf beendet stellen, nachdem alle Komponenten innerhalb des Produktes bearbeitet wurden.

Somit wird das Projekt als abgeschlossen markiert und kann erst durch einen User mit der Berechtigung als Administrator wieder eröffnet werden.